Zukunft Denken – Podcast

Podcast de Alexander Schatten

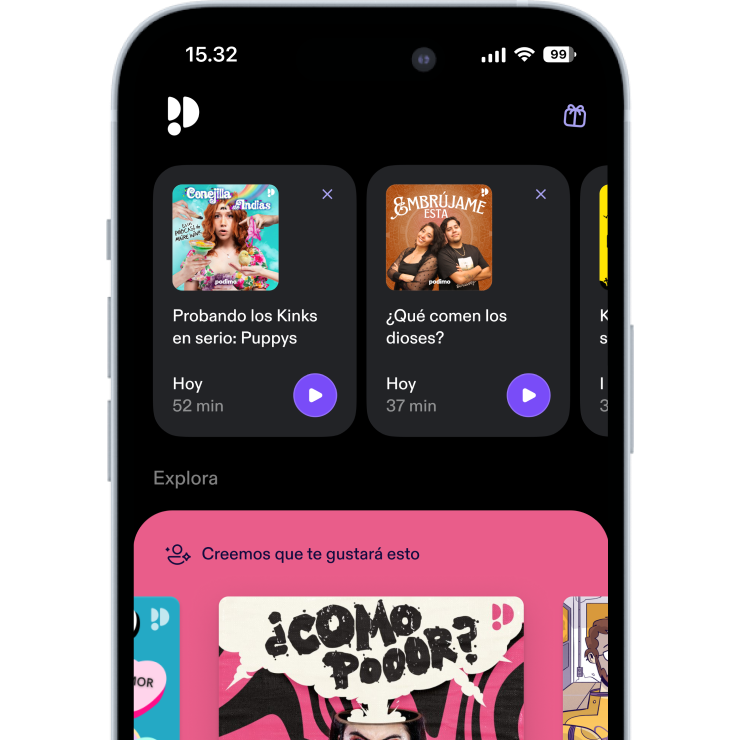

Empieza 7 días de prueba

$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.

Más de 1 millón de oyentes

Podimo te va a encantar, y no estás solo/a

Valorado con 4,7 en la App Store

Acerca de Zukunft Denken – Podcast

Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?

Todos los episodios

136 episodiosDer Titel der heutigen Episode ist: Friedrich Hayek und die Beschränktheit der menschlichen Vernunft. Ich bin erst vor relativ kurzer Zeit in einem konkreteren Sinne auf Hayek aufmerksam geworden. Was mich sofort fasziniert hat – auch bei seinen frühen Schriften – ist sein ungeheures analytisches Talent, die interdisziplinäre Vorgehensweise und die Fähigkeit des systemischen Denkens. Sehr früh beschreibt und analysiert er komplexe Sachverhalte in einer Weise, wie sie heute, 50–100 Jahre später, immer noch hochgradig zeitgemäß und relevant ist. Insofern hat mich also zunächst der systemische, dann der politische und zuletzt der ökonomische Denker inspiriert. In dieser Episode wird es daher um wesentliche Aspekte Hayeks Denken gehen. Aspekte, die für die heutige Zeit von enormer Bedeutung sind: Wo steckt Wissen in einer Gesellschaft? Wie können wir mit komplexen Entscheidungen, die in differenzierten Gesellschaften (oder Organisationen) notwendig sind, umgehen, wenn zentrale Planung scheitert? Was bedeuten Freiheit und Sozialstaat in einer Zeit, in der beides in westlichen Nationen vor dem Scheitern steht? Es freut mich ganz besonders, dass ich für diese Episode Nickolas Emrich begrüßen darf. Nickolas Emrich ist stellvertretender Vorsitzender der deutschen Hayek-Gesellschaft mit einem vielseitigen Lebensweg. Er ist Jurist, Bestsellerautor, Ex-Polizist und Unternehmer. Bei Radio Teddy moderierte er eine Sendung über Computerspiele für Kinder. Außerdem hat er bereits acht Bücher veröffentlicht. Sein aktuelles Werk „Gier nach Privilegien“ hat es sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Wir beginnen das Gespräch mit der Frage: Was ist die Hayek-Gesellschaft? »Für Freiheit und Eigenverantwortung, vor allem auch für wirtschaftliche Eigenverantwortung, treten wir ein.« Wie kann es sein, dass so vieles, was Hayek vor ca. 70 Jahren geschrieben hat, sich heute noch so zeitgemäß liest? »Der Zustand der Welt ist fast nicht erklärbar, wo doch dieses Wissen vorliegt.« »Das Faszinierende an ihm ist das Übergreifende.« Was hat es mit der Freiheit auf sich? Welche Rolle spielt sie für Hayek, und wie verändert sich unser Verständnis davon über die Zeit? Was ist die österreichische Schule der Ökonomie? Welchen Einfluss hatte Ludwig von Mises? Hayek, aber auch andere wesentliche Gelehrte der Zeit, z. B. Karl Popper, hatten eine große Breite im Denken, was heute bei vielen Intellektuellen der heutigen Zeit leider verloren gegangen ist. Ist Hayek folglich vielleicht sogar in seiner Rolle als Systemdenker wesentlicher als in seiner Rolle als Ökonom? Das Übertragen von Erkenntnissen und Einsichten aus einer Disziplin in eine andere erweist sich in vielen Fällen als sehr fruchtbar. Seine Skepsis gegenüber großen Utopien eint ihn mit Zeitgenossen wie Karl Popper. Wo sieht er das Wissen und die Rolle des Einzelnen, des Individuums, beziehungsweise der Summe der Individuen im Vergleich zu Experten? »Unlike the position that exists in the physical sciences, in economics and other disciplines that deal with essentially complex phenomena, the aspects of the events to be accounted for about which we can get quantitative data are necessarily limited and may not include the important ones«, Zitat aus der Nobelpreis-Rede von Hayek. Wir diskutieren dann die Frage, wie es mit gelenkten Prozessen im Gegensatz zu verteilt-entschiedenen Prozessen aussieht. »Aus einem gelenkten Prozess kann nichts Größeres entstehen, als der lenkende Geist voraussehen kann.« Das regelnde System ist ein Modell des Systems, das es zu regeln versucht – dies haben auch die Kybernetiker der 1960er Jahre erkannt. Wo steckt eigentlich das Wissen der Welt? In der Wissenschaft? Oder ist dies vielleicht nur ein kleiner Teil des Wissens, das für unsere Welt von so entscheidender Bedeutung ist? »Es ist viel einfacher, Macht als Wissen zu aggregieren«, Thomas Sowell. Was versteht dann Hayek unter dem Markt? Wie passt das in diese systemische Betrachtung der Welt? Sind Märkte gar etwas »Natürliches«? Aber überschätzen wir möglicherweise die Rolle von Regierungen ohnehin? Jedenfalls in einem positiven Sinne? »The role played by governments is greatly exaggerated in historical accounts because we necessarily know so much more about what organized government did than about what the spontaneous coordination of individual efforts accomplished.« Was ist nun die Rolle von Märkten und vor allem auch von Preisen? Preise sind, und das wird sehr häufig in der öffentlichen Diskussion übersehen, ein Kommunikationsmittel, das wesentliche Informationen vermittelt. Was bedeutet dies konkret? Können Märkte eine emanzipierende Funktion haben? Sind sie demokratisch? Ist die Demokratie hingegen die »Belohnung unlauterer Sonderinteressen«? Was sollen wir aber in realpolitischen Situationen machen, wo sich bestimmte (staatliche) Akteure nicht korrekt verhalten und Wirtschaft als Machtmittel einsetzen? »Wir sind noch an einem Punkt, wo der Wohlstand ausreicht, um diese Wucherungen (der überbordenden Regulierungen) zu ertragen, aber wo die Last zunehmend schwerer wird.« Jede planerische Top-down-Intervention hat Seiteneffekte, Seiteneffekte, die oftmals das Gegenteil des Erwünschten erreichen. Der Planer begibt sich auch immer in die Rolle einer Person, die behauptet, besser zu wissen als alle anderen, wie diese zu leben haben. Aber es gibt auch die andere Seite: »Dieser Wunsch nach Autorität ist leider vorhanden.« Haben wir die Perspektive verloren? So liest man heute von »Soziologen« etwa solche Aussagen: »Wir sprechen von Familienunternehmern – woanders nennt man sie Oligarchen«, Martyna Linartas. Wer hat aber in den vergangenen Jahrzehnten den Wohlstand in Deutschland geschaffen? »Man lernt ja früh, wie ein geplantes System funktioniert – nämlich die Schule.« Was wir weniger lernen, ist, was es bedeutet, in komplexen Systemen, also etwa in der Wirtschaft, zu agieren. Und damit sind wir wieder bei einer fundamentalen systemischen Frage: Wie verteilen wir Risiko in einer Gesellschaft? Was ist dabei die Rolle des Sozialstaates? Was passiert, wenn die Mehrheit der Menschen in einer Gesellschaft immer weniger Risiko selbst trägt, sondern dieses de facto delegiert? Entsteht damit in Wahrheit nicht nur eine Scheinsicherheit und ein systemisch viel größeres Risiko? Was hat es mit dem Survivorship Bias zu tun? Warum sollte man sich darüber bewusst sein, bevor man Unternehmer wie Bezos oder Musk beurteilt? »Man guckt viel zu wenig auf Ergebnisse – darum ist man jetzt auch so schockiert, was in Argentinien passiert. Man versucht, sich auf Ideen zu versteifen und in der Theorie Schlachten zu schlagen, aber das Entscheidende ist ja, ob Dinge funktionieren.« Verändert sich die Perspektive, wenn man längere Zeiträume des Erfolgs von Unternehmen betrachtet? Wer heute top ist, ist morgen wahrscheinlich nicht mehr relevant – jedenfalls in einer funktionierenden Marktwirtschaft. Kann man Märkte mit Naturgesetzen vergleichen, oder ist das zu weit hergeholt? Als Beispiel nenne ich die führende Reporterkamera Graflex (deren Name mir im Gespräch nicht eingefallen ist). Das Sterben von Unternehmen ist Teil einer gesunden Wirtschaft. Aber wie ist es zu interpretieren, wenn der Staat mit dem Geld aller Bürger Unternehmen vor dem Konkurs rettet – oft aus vermeintlich guten Gründen? Was ist der Zusammenhang zwischen dem Wikipedia-Projekt und Hayek? Zum Abschluss: Was sollte nun der Staat eigentlich leisten, und wie können wir dort wieder hinkommen? Um das Zitat von Nils Hesse aus der früheren Episode aufzugreifen: Brauchen wir einen ordoliberalen Unkrautstecher oder eher die Mileische Kettensäge? Welche Freiheitsbegriffe spielen dabei eine Rolle? »Das Recht des einen ist immer die Pflicht des Anderen.« Grundrechte galten in der Vergangenheit in der Regel als Abwehrrechte gegen den Staat; Verfassungen dienen dazu, die Rechte des Staates zu begrenzen – wo stehen wir hier in der heutigen Interpretation? Ist der Sozialstaat eher ein Asozialstaat? Hayek hat unzählige Bücher und Artikel verfasst, aber eine Kernaussage könnte man herauskristallisieren: Das Wissen um die Beschränktheit der menschlichen Vernunft. Jedes gesellschaftliche System muss eine Antwort auf diese Herausforderung haben. »Die verhängnisvolle Anmaßung ist eben die Anmaßung, mehr zu wissen als die Summe aller anderen.« Müssen wir in vielen europäischen Staaten erst so absteigen und über Jahrzehnte leiden wie die Argentinier, bis wirkungsvolle Reformen denkbar werden, oder schaffen wir es vorher umzusteuern? »Solange das Problem nicht verstanden wird, wird es weiter bergab gehen.« Mein neues Buch auf Amazon: Hexenmeister oder Zauberlehrling?: [https://www.amazon.de/Hexenmeister-oder-Zauberlehrling-Wissensgesellschaft-Krise/dp/3903583103] Die Wissensgesellschaft in der Krise [https://www.amazon.de/Hexenmeister-oder-Zauberlehrling-Wissensgesellschaft-Krise/dp/3903583103] Referenzen Andere Episoden * Episode 131: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/131-wot_se_fack_ebert/] Wot Se Fack, Deutschland? Ein Gespräch mit Vince Ebert * Episode 130: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/130-populismus_hesse/] Populismus und (Ordo)liberalismus, ein Gespräch mit Nils Hesse * Episode 129: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/129-rules_daston/] Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston * Episode 128: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/128-aufbruch_in_die_moderne/] Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet! * Episode 125: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/125-fortschritt/] Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen * Episode 117: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/117-der_humpelnde_staat_christoph_kletzer/] Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer * Episode 114: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/114-liberty_in_our_lifetime_2/] Liberty in Our Lifetime 2: Conversations with Lauren Razavi, Grant Romundt and Peter Young * Episode 113: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/113-liberty_in_our_lifetime_1/] Liberty in Our Lifetime 1: Conversations with Massimo Mazzone, Vera Kichanova and Tatiana Butanka * Episode 109: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/109-komplexitaet_marco_wehr/] Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr * Episode 108: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/108-freie_privatstaedte-2_titus_gebel/] Freie Privatstädte Teil 2, ein Gespräch mit Titus Gebel * Episode 107: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/107-organising_complex_society_johan_norberg/] How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg * Episode 89: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/089-myth_left_right_hyrum_lewis/] The Myth of Left and Right, a Conversation with Prof. Hyrum Lewis * Episode 80: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/080-wissen_expertise_prognose/] Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion Nickolas Emrich * Nickolas Emrich in der Hayek Gesellschaft [https://hayek.de/vorstand/] * LinkedIn [https://www.linkedin.com/in/nickolas-emrich-bb0a43246/] * Nickolas Emrich, Gier nach Privilegien, Finanzbuch Verlag (2024) [https://www.amazon.de/Gier-nach-Privilegien-SPIEGEL-Bestseller-Gerechtigkeit/dp/3959727828] Fachliche Referenzen * Drei ausgewählte Bücher von Friedrich Hayek: * Friedrich Hayek, Nobelpreisrede, The Pretence of Knowledge (1974) [https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1974/hayek/lecture/] * Friedrich Hayek, Der Weg zur Knechtschaft (1944) * Friedrich Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialsm (1988) * Friedrich Hayek, The Use of Knowledge in Society, The American Economic Review, Vol. 35, No. 4. (Sep., 1945) * Martyna Linartas, »Wir sprechen von Familienunternehmern – woanders nennt man sie Oligarchen«, Tagesspiegel (2025) [https://www.tagesspiegel.de/wissen/wie-ungleich-ist-deutschland-frau-linartas-wir-sprechen-von-familienunternehmern--woanders-nennt-man-sie-oligarchen-13638421.html] * Graflex Camera [https://en.wikipedia.org/wiki/Graflex]

Dies ist wieder eine kurze Episode der konstruktiven Irritation. Ich möchte ein paar Gedanken teilen und wieder möglichst wenig eigene Wertung geben, sondern mögliche Aspekte aufzeigen und Fragen stellen. Selbstverständlich wird es auch diesmal nicht vollständig sein, aber hoffentlich zum Weiterdenken anregen. Mein neues Buch: Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise [https://www.amazon.de/Hexenmeister-oder-Zauberlehrling-Wissensgesellschaft-Krise/dp/3903583103] kann vorbestellt werden! Der erste Teil des Titels »Das Werdende, das ewig wirkt und lebt?« ist ein Zitat aus Faust I, am Ende werde ich das zum Ausklang etwas weiter zitieren. Das Thema ist also das Wechselspiel zwischen transendenten und trasienten Dingen und Ereignissen, beziehungsweise auch das Übergehen von einem ins andere. Transzendet bedeutet dabei in meiner Verwendung, das Überschreiten oder Hinausgehen über bestimmte Grenzen. Etwas konkrete meine ich hier zwei Dimensionien: zeitlich, also Dinge, die über den Zeithorizont etwa eines Menschen oder einer Generation gehen sowie in einem materiellen Sinne; also Dinge die das materielle transzendieren, also überschreiten. Das kann eine spirituelle Bedeutung haben, aber auch eine philosopische, etwa nach Kant. Denken wir an Dinge, die jenseits der Erfahrung und des Verstands existieren oder etwas banaler, solche die nicht materiell greifbar sind, aber dennoch von Dauer. Ich werde das gleich anhand einiger Beispiele deutlicher machen. Transient ist nun fast das Gegenteil, also Dinge oder Ereignisse, die relativ schnell vergehen, die also im Moment sind und wenig bleibende Spuren hinterlassen. Dies kann sich, wie gesagt, sowohl auf materielle wie auch geistige Aspekte beziehen. Mich beschäftigt dieses Thema nun seit einiger Zeit, weil ich glaube, dass in menschlichen Kulturen sowie im individuellen Erleben diese Aspekte der Transzendenz oder des Vergehens sehr bestimmende Faktoren sein können, ohne dabei jetzt eine konkrete Wertung einbringen zu wollen. Und zwar darum, weil diese von der konkreten Ausprägung aber auch von den individuellen Werten abhängig ist. In dieser Episode werde ich versuchen, diese Spannung an einer Reihe von Beispielen deutlich zu machen: * Momente in der Zeit * Theater- oder Musik-Aufführungen * Bilder * Kunst * Gegenstände des Alltags * Wissenschaft * Philosophie — Karl Poppers Welt 3 * Mode und Kultur * Gruppe vs. Individuum Was geschieht mit Gesellschaften, die von Transzendenz dominiert sind, und mit solchen, die sie versuchen vollständig aus der Welt zu vertreiben und dann feststellt, dass viele Menschen ohne das Transzendente nicht leben können und sich dann aus dem Bauchladen der Beliebigkeit Themen suchen, die sie religiös überladen? “Whatever the cause, a time horizon extending beyond the lifetime of the individual becomes a spontaneous moral control on individual action, analogous to moral constraints extending in space at a given time.”, Thomas Sowell Wo stehen wir in der Welt? Wie gehen wir mit diesem Konflikt um? »Erfreut euch der lebendig reichen Schöne! Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, Umfass euch mit der Liebe holden Schranken, Und was in schwankender Erscheinung schwebt, Befestigt mit dauernden Gedanken!« , Faust I Referenzen Andere Episoden * Episode 128: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/128-aufbruch_in_die_moderne/] Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet! * Episode 125: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/125-fortschritt/] Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen * Episoce 124: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/124-zeitlos/] Zeitlos * Episode 106: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/106-wissenssoziologie_manfred_glauninger/] Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger * Episode 98: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/098-ist_gott_tot_steinmann/]Ist Gott tot? Ein philosophisches Gespräch mit Jan Juhani Steinmann * Episode 88: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/088-freiheitsgrade_moellers/] Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers * Episode 84: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/084-epistemische_krise_jan_zimmermann/] (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann * Episode 76: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/076-existentielle_risiken/] Existentielle Risiken * Episode 66: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/066-selbstverbesserung_anna_schaffner/] Selbstverbesserung — ein Gespräch mit Prof. Anna Schaffner * Episode 57: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/057-konservativ_und_progressiv/] Konservativ UND Progressiv * Episode 55: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/055-strukture_der_welt/] Strukturen der Welt * Episode 50: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/050-geburt_der_gegenwart_achim_landwehr/] Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr * Episode 49: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/049-extended_mind/] Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist * Episode 43: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/043-deep_fakes-wer_bist_du/] Deep Fakes: Wer bist du, und – was passiert da eigentlich? * Episode 26: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/026-was_kann_politik_leisten-christoph_chorherr/] Was kann Politik (noch) leisten? Ein Gespräch mit Christoph Chorherr Fachliche Referenzen * Alexander Schatten, Hexenmeister oder Zauberlehrling? Die Wissensgesellschaft in der Krise (2025) [https://www.amazon.de/Hexenmeister-oder-Zauberlehrling-Wissensgesellschaft-Krise/dp/3903583103] * Johann Wolfgang von Goethe, Faust I (1808) * Karl Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford University Press, Revised Edition (1979) * Thomas Sowell, Knowledge and Decision, Basic Books (1996)

Der Titel dieser Episode lautet »Desinformiere Dich!« – orientiert sich am Buch meines Gastes, Jakob Schirrmacher. Es freut mich ganz besonders, Jakob zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Jakob Schirrmacher ist Referent für Medienbildung und Digitalisierung, Publizist und Gründer der NGO Free Speech Aid. Er beschäftigt sich mit Fragen rund um Meinungsfreiheit, Desinformation und den gesellschaftlichen Folgen digitaler Technologien. In seinen Essays – unter anderem für die WELT – analysiert er kritisch den Umgang von Politik und Medien mit Wahrheit und öffentlicher Debatte. Mit Free Speech Aid setzt er sich für mehr Meinungsfreiheit ein – und dafür, wie wir diese in Zeiten von Zensur- und Regulierungsdruck schützen können. In dieser Episode sprechen wir über Wahrheit und das vermeintliche Gegenteil, die Desinformation. Aber tatsächlich geht es, glaube ich, um die fundamentalere Frage, wie man mit Unsicherheit und mit unterschiedlichen Einschätzungen der Welt umgeht. In diesem Gespräch verhandeln wir hauptsächlich die gesellschaftlich/politischen Komponenten, aber die wissenschaftliche Dimension ist ebenso offensichtlich und wird von uns auch angesprochen. Wir beginnen mit der Frage, was eine moderne und offene Gesellschaft ausmacht, welche Rolle Individuum und Freiheit spielen und welche zahlreichen Angriffe auf die offene Gesellschaft und die Demokratie wir aktuell erleben. Was sollten wir als Bürger beachten und wie damit in der Zukunft umgehen? Ist offener Diskurs eine Bedingung für eine moderne Gesellschaft? Warum ist ein Fokus auf das Individuum und individuelle Rechte von Bedeutung? Was ist Wahrheit? Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Naturwissenschaft und Aspekten des individuellen gesellschaftlichen Lebens? »An important scientific innovation rarely makes its way by gradually winning over and converting its opponents: it rarely happens that Saul becomes Paul. What does happen is that its opponents gradually die out and that the growing generation is familiarized with the idea from the beginning…«, Max Planck Damit kommen wir zum Versuch der Definition verschiedener Begriffe und deren Etablierung in gesellschaftlichen Strukturen: »Wer entscheidet eigentlich, was Desinformation ist?« Was bedeutet der Begriff Desinformation eigentlich und wofür benötigen wir ihn? Ist er nützlich oder eher ein ideologischer Kampfbegriff – also selbst in einem gewissen Sinne Meta-Desinformation? Wie steht Desinformation in Bezug zum Begriff »Fake News«? »Elias Canetti in Masse und Macht diagnostiziert hatte: Wenn ein Begriff zu viele Deutungsvarianten hat, kann er politisch umso leichter instrumentalisiert werden.« Ist es also gar der Versuch, sprachlich Verwirrung zu stiften? Fallen viele Menschen gerade auf ein Machtspiel herein, das durch Umdefinition und immer neue Begriffsverwirrungen gespielt wird? »Es ist ein Herrschaftsinstrument – wir sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Desinformation einzudämmen.« Handelt es sich nur um einen wenig relevanten akademischen Diskurs, oder hat diese Frage konkrete Folgen für unsere Gesellschaft? »Der Umbau unserer Informationslandschaft ist schon lange im Gange« Wir diskutieren dies anhand konkreter Gesetzesvorhaben. Was ist der Digital Services Act und das vorausgehende Netzwerkdurchsetzungsgesetz – beide im Grunde Made in Germany? »D.h. die Regulierung, die wir heute sehen, ist eigentlich ein deutsches Produkt.« Sollte Deutschland stolz darauf sein? Oder erleben wir eher einen schweren Angriff auf Freiheitsrechte, die Vorbildwirkung für zahlreiche totalitäre Staaten haben? Wurde mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz außerdem ein weiterer Begriff etabliert, oder gar erfunden, nämlich Hate Speech oder Hassrede im Deutschen? Welche schwerwiegenden (negativen) Folgen, wie Overblocking, haben diese Regularien für die freie Meinungsäußerung im Netz? Wird also das, was in demokratischen Gesellschaften eigentlich ein Tabu ist – Zensur – durch geschickte, aber perfide Regulierung und Anreizsysteme an Internetplattformen ausgelagert? Ist auch Hassrede ein Gummibegriff, der wenig nützt, aber viel Schaden anrichtet? Wie haben wir die stetige Krisenrhetorik zu bewerten, mit der vermeintlich harte Maßnahmen und immer neue Gesetze gerechtfertigt werden? »Die Erfahrung zeigt, dass Gesetze und Verordnungen nur selten wieder abgeschafft werden, sobald Machtstrukturen erst einmal gefestigt sind.« Wird mit Angst (durch tatsächliche oder vermeintliche Krisen ausgelöst) gearbeitet, um immer härtere Maßnahmen umzusetzen, die aber unsere Demokratie und die offene Gesellschaft untergraben und zersetzen? Nicht nur langfristige Effekte sind zu bedenken: Nur weil sich etwas gut anhört, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch das Ziel erreicht, beziehungsweise mit angemessenen Nebenwirkungen erreicht. »Lofty goals have long distracted attention from actual consequences«, Tom Sowell Im Extremfall der Cancel Culture brauchen wir oftmals gar keine Gesetze mehr: »Wir schaffen ein soziales Klima, das auf bestimmte Fragen dermaßen emotional reagiert, dass […] man sofort in eine Ecke geschoben wird. Da wollen die wenigsten rein und dann sagt man besser nichts.« Immer mehr wird direkt oder indirekt »nach oben« delegiert, und führt zu immer stärkerer Machtansammlung. Davor hat Karl Popper, der Autor der »Offenen Gesellschaft«, aber schon vor Jahrzehnten eindringlich gewarnt: »Das Wichtigste ist es, all jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben, und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gebt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist: Wir geben niemandem volle Gewalt über uns, wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst ein Übel. Und wir können nicht ein Übel mit einem anderen austreiben.« […] »Die Grundidee der Demokratie ist es, die Macht zu beschränken.« Warum schauen so viele Menschen tatenlos zu, wie unsere Demokratie substanziell beschädigt wird? »Wir haben es uns schon bequem gemacht in unserer Demokratie und sind mittlerweile in Strukturen angekommen, in denen es relativ unsexy geworden ist, gegen den Staat zu sein.« Besonders kritisch wird es, wenn man die Rolle betrachtet, die der Journalismus spielen sollte. Staatskritisch zu agieren ist das Kerngeschäft von politischen Journalisten. Stellen sich aber nicht weite Teile des Journalismus immer stärker als Bollwerk vor den Staat und verteidigen alle möglichen staatlichen Übergriffe? Was ist die Rolle, die der Staat in einer offenen Gesellschaft einnehmen sollte? Haben wir uns zum Nanny-Staat entwickelt, den wir bei allem und jedem um Erlaubnis fragen, statt Eigeninitiative zu entwickeln? Sind wir als Untertanen sozialisiert worden und haben vergessen, dass die Idee der offenen Gesellschaft war, dass wir frei sind und dass der Staat die Aufgabe hat, uns maximale individuelle Freiheit zu ermöglichen, die staatlichen Übergriffe auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren? Haben wir den kritischen Umgang mit Herrschaftsstrukturen verlernt? Wie sieht das über Generationen aus? Woher kommt diese Hörigkeit? Was macht die ständige Krisenrhetorik mit uns, besonders auch mit jüngeren Menschen – selbst wenn es dafür oftmals wenig Grund gibt? Sind wir krisenmüde geworden? Wird das strategisch eingesetzt, um uns zu zermürben? Ist das Internet eine unfassbar mächtige Manipulationsmaschine? Oder ist das alles übertrieben? Was ist der Censorship-Industrial-Complex? Warum hat das mit klassischer Zensur weniger zu tun, war aber – gerade unter einer vermeintlich liberalen Regierung in den USA – ein etabliertes Mittel, um Information zu unterdrücken, die staatlichen Stellen oder bestimmten Eliten nicht in den Kram gepasst hat? Cambridge Analytica und Konsorten werden als Beispiel für die Macht der Wahlbeeinflussung diskutiert, oder handelt es sich eher um einen millionenschweren Marketing-Gag? Ist dieser Desinformationshype ein Geldsegen für soziale Medien? Wenn man angeblich über die Mechanismen der Internetdienste den Wahlausgang verändern kann, dann wird es wohl auch dazu reichen, mehr Cola zu verkaufen. Sind die Menschen nur Schafe, die schlicht dem nächsten Propagandisten folgen? Brauchen wir daher die Experten, die diese Schafe mit der richtigen Wahrheit auf den guten Weg führen? Wozu dann aber Demokratie – dann können wir das mühsame Getue auch gleich abschaffen und die Experten entscheiden lassen, oder? Was haben wir von NGOs zu halten, die in erheblichem Umfang von staatlichen Mitteln leben, aber vorgeben, im Interesse der »Zivilgesellschaft« zu handeln? Was hat es mit dem sogenannten post-faktischen Zeitalter auf sich? Welche Rolle spielen hier die verschiedenen Akteure? Von Regierungsorganisationen über Medien, Internetdienste, selbst ernannte Faktenchecker, sogenannte NGOs und viele andere mehr. »Man schafft es, den Eindruck zu erwecken, dass bestimmte Perspektiven aus der Mitte der Gesellschaft kommen, schlussendlich ist es aber genau das Gegenteil der Fall.« Wie sieht es mit der Lüge aus – soll diese verboten werden, oder hat der Mensch gar ein Recht zu lügen? Ist es manchmal vielleicht sogar Pflicht zu lügen? »In einer offenen Gesellschaft ist nicht die Lüge selbst das größte Risiko, sondern die Existenz einer Institution, die das ausschließliche Recht hat, Wahrheit zu definieren. […] Wer heute Lügen verbieten will, schafft morgen den Präzedenzfall für das Verbot unbequemer Wahrheiten« Zum Abschluss: Wie hat sich die Medienlandschaft über die letzten Jahrzehnten verändert – Frank Schirrmacher, Jakobs Vater, war ja Herausgeber der FAZ. Dazu ein Zitat von Hanns Joachim Friedrichs, das wie aus der Zeit gefallen wirkt: »Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.« Wo gilt das heute noch? Es scheinen eher Haltung und Aktivismus, als die Suche nach der Wahrheit zu gelten – manchmal sogar verblüffend offen ausgesprochen, wie etwa von Katherine Maher, CEO von NPR, über Wikipedia: »The people who write these articles, they are not focused on the truth. They are focused on something else: what is the best that we can know right now […] Perhaps for our most tricky disagreements, seeking the truth and seeking to convince others of the truth, might not be the right place to start.« »I think our reverence for the truth might have become a bit of a distraction that is preventing us from finding consensus and getting important things done.« Findet die Reibung, der Versuch, Wahrheit zu finden, sich ernsthaft mit harten Themen auseinanderzusetzen, in den früheren Leitmedien oder gar im ÖRR noch statt? Oder erleben wir in Medien und Politik eine Konsenskultur statt harter thematischer Arbeit? Werden Medienorganisationen, die sich früher selbst ernst genommen haben und tatsächlich eine wesentliche Rolle in der Gesellschaft gespielt haben, immer mehr zu polarisierenden und nicht ernst zu nehmenden Randerscheinungen? Denken wir an das Etablieren von Fact-Checking bei der BBC? »Der Journalismus, wie wir ihn kennen, hat sich stark entkernt.« Ist die zunehmende »Demokratisierung« der Medienlandschaft – damit auch der Bedeutungsverlust klassischer Medien – eine positive oder negative Entwicklung? »Mein Vater [Frank Schirrmacher] hat mir früher immer gesagt: So lange wird es die FAZ nicht mehr geben.« Wo laufen wir als Gesellschaft hin, und was können wir selbst tun, um die Situation zu verbessern? Referenzen Weitere Episoden * Episode 131: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/131-wot_se_fack_ebert/] Wot Se Fack, Deutschland? Ein Gespräch mit Vince Ebert * Episode 130: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/130-populismus_hesse/] Populismus und (Ordo)liberalismus, ein Gespräch mit Nils Hesse * Episode 125: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/125-fortschritt/] Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen * Episode 117: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/117-der_humpelnde_staat_christoph_kletzer/] Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer * Episode 111: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/111-macht_bauer_jelinek/] Macht. Ein Gespräch mit Christine Bauer-Jelinek * Episode 94: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/094-systemisch_gesellschaft_verwundbarkeit_saurugg/] Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg * Episode 93: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/093-covid_stille_jan_david_zimmermann/] Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm. Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann * Episode 88: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/088-freiheitsgrade_moellers/] Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers Jakob Schirrmacher * Jakob Schirrmacher, Desinformiere dich! Eine Streitschrift [https://www.amazon.de/dp/B0F6D852TK] * Jakob Schirrmacher auf X [https://x.com/Comium_j] * Free Speech Aid NGO [https://freespeechaid.de] * Frank Schirrmacher (FAZ) [https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/frank-schirrmacher/] Fachliche Referenzen * Thomas Sowell, Knowledge and Decision, Basic Books (1996) * Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1 & 2, Routledge (1945) * Max Planck Zitat: The Philosophy of Physics Chapter III (p. 97) W.W. Norton & Company, Inc. New York, New York, USA. 1936 * Whistleblower der Cambridge Analytica – Brittany Kaiser im Interview; SRF Sternstunde Philosophie (2020) [https://www.youtube.com/watch?v=OaiZq5Tarb4&t=9s] * Matt Taibi, Michael Shellenberger, Censorship-Industrial-Complex, US Congress [https://www.congress.gov/event/119th-congress/house-event/117881] * EU-Umfragen, was denkt Europa [https://eupinions.eu/de/blog/was-denken-sie-ueber-europa] * Streisand Effekt (Reason, Unintended Consequences) [https://www.youtube.com/watch?v=rkhrf5MNYRk] * Hanns Joachim Friedrichs [https://www.hanns-joachim-friedrichs.de] * Katherine Maher, CEO von NPR, What Wikipedia teaches us about balancing truth and beliefs, TED Talk (2021) [https://www.ted.com/talks/katherine_maher_what_wikipedia_teaches_us_about_balancing_truth_and_beliefs]

Was bringt die Zukunft der KI? Erleben wir gerade das Ende der Arbeit oder wird mit KI geradezu ein Ende der Stagnation (im Westen) eingeleitet? Wird uns KI befreien oder unterwerfen? Steht gar die Singularität vor der Tür? All diese Fragen und Prognosen werde ich nicht beantworten, sondern werde vielmehr versuchen, sinnvolle Fragestellungen im Umfeld der KI zu entwickeln und versuchen sie in einen Kontext zu stellen. Diese Folge wird also Fragen aufwerfen sie aber bewusst nicht beantworten. Es ist der Versuch (nach Ralph Ruthardt) einer konstruktiven Irritation. Sie soll helfen, zu neuen Ideen zu kommen, auch zu irritieren und zum Nachdenken anzuregen. (Sollte ich die eine oder andere Frage doch versuchen zu beantworten, verzeihen Sie mir, dieser Podcast ist noch von Menschen, nicht von KI gemacht.) Hörer werden unterschiedliche Antworten finden. Auch wird es zahlreiche Fragen und Aspekte geben, die ich nicht bedacht habe. Teilen Sie Ihre Erkenntnisse und Kritik! Ein Posting auf X mit Referenz an mich wäre eine gute Möglichkeit, auch E-Mails sind gerne gesehen. Hier noch einige Zitate aus der Episode im Original: “big data all comes from the same place – the past.”, Rory Sutherland “I said that he was my superior in observation and deduction. If the art of the detective began and ended in reasoning from an arm-chair, my brother would be the greatest criminal agent that ever lived. But he has no ambition and no energy. He will not even go out of his way to verify his own solutions, and would rather be considered wrong than take the trouble to prove himself right. Again and again I have taken a problem to him, and have received an explanation which has afterwards proved to be the correct one. And yet he was absolutely incapable of working out the practical points which must be gone into before a case could be laid before a judge or jury.”, Sherlock Holmes “AI technology is exceptionally expensive, and to justify those costs, the technology must be able to solve complex problems, which it isn’t designed to do.”, Jim Covello “the US is currently placing its money on one huge bet: that AI will unleash a productivity revolution so great it will ultimately re-start the economy it’s presently impeding.” […] “Over the same three years that the AI revolution has been in full swing, labour productivity has grown at barely 1% a year, maintaining a decades-long trend of declining growth across Western countries.”, John Rapley »Die aufeinanderfolgenden neuen Waffensysteme zeichneten sich durch wachsende operative Schnelligkeit aus, beginnend mit operativen Entscheidungen […], und gerade diese wachsende Schnelligkeit brachte den prinzipiell unberechenbaren Zufallsfaktor ebenfalls ins Spiel. Das ließe sich wie folgt formulieren: ‘Unerhört schnelle Systeme begehen unerhört schnell Fehler.’ Dort wo Bruchteile von Sekunden […] entscheiden, ist es unmöglich, militärisch-strategische Gewissheit zu erzielen, oder anders: Man wird nicht mehr zwischen Sieg und Niederlage unterscheiden können.«, Stanislaw Lem »Die Politiker der parlamentarisch regierten Länder bewältigten schon im vergangenen Jahrhundert nicht einmal alle Probleme des eigenen Staates, geschweige denn die Weltprobleme, und darum hatten sie Berater. […] Mit der Zeit nahmen sie Computersysteme zu Hilfe, und zu spät erkannte man, daß die Menschen zu Sprachrohren ihrer Computer wurden. Sie meinten, sie selbst seien es, die die Dinge überdenken und Schlüsse ziehen […]. Doch tatsächlich operierten sie mit einem vom Rechenzentrum vorfabrizierten Material, und dieses Material bestimmte die menschlichen Entscheidungen.«, Stanislaw Lem “If the economy is an information-processing system, does that mean that every corporation is an artificial intelligence? If people are worried about out-of-control AI taking over the world and destroying everything, shouldn’t we have been trying to do something about them at least seventy years ago – and probably more like two hundred?”, Dan Davies "The Czar himself is powerless against the bureaucratic body; he can send any one of them to Siberia, but he cannot govern without them, or against their will. The experience of imperial China was very much the same.”, John Stuart Mill Referenzen Alexander Schatten auf X [https://x.com/alex_buzz] Weitere Episoden * Episode 129: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/129-rules_daston/] Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston * Episode 128: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/128-aufbruch_in_die_moderne/] Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet! * Episode 125: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/125-fortschritt/] Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen * Episode 122 [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/122-komplexitaetsillusion_gigerenzer/]: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer * Episode 121: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/121-kuenstliche_unintelligenz/] Künstliche Unintelligenz * Episode 119: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/119-spy_vs_spy/] Spy vs Spy: Über künstlicher Intelligenz und anderen Agenten * Episode 118: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/118-john_ioannidis_science/] Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis * Episode 109: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/109-komplexitaet_marco_wehr/] Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr * Episode 103: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/103-nassim-taleb_ralph-zlabinger/] Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger * Episode 100: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/100-mq-wissen-philipp_blom/] Live im MQ, Was ist Wissen. Ein Gespräch mit Philipp Blom * Episode 71 [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/071-stagnation_fortschritt-reflexion_leben/]: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens * Episode 68: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/068-modelle_andreas_windisch/] Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch * Episode 65: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/065-getting-nothing-done-2/] Getting Nothing Done — Teil 2 * Episode 64: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/064-getting-nothing-done-1/] Getting Nothing Done — Teil 1 Fachliche Referenzen * Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Oxford Martin School, University of Oxford * Rory Sutherland, Alchemy, WH Allen (2021) * Roger Penrose on AI and consciousness [https://youtu.be/e9484gNpFF8?si=8zA8paEsPz5o8YSX] * Arthur Conan Dolye, The Adventure of the Greek Interpreter, Strand Magazine (1893) * John Rapley, Is the AI Bubble about to Burst? Unherd (2025) [https://unherd.com/2025/08/is-the-ai-bubble-about-to-burst] * GEN AI: To Much Spend, Too Little Benefit? Goldman Sachs (2024) [https://www.goldmansachs.com/images/migrated/insights/pages/gs-research/gen-ai--too-much-spend%2C-too-little-benefit-/TOM_AI%202.0_ForRedaction.pdf] * Stanislaw Lem, Waffensysteme des 21. Jahrhunderts (1983) * Dan Davies, The Unaccountability Machine, Why Big Systems Make Terrible Decisions - and How The World Lost its Mind, Profile Books (2024)

Offensichtlich habe ich Vince Ebert bei unserem letzten Gespräch nicht hinreichend abgeschreckt. Ich habe tatsächlich erneut die Freude, ihn zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen! Der Titel der heutigen Episode folgt dem Buchtitel seines neuen Buches: »Wot Se Fack, Deutschland?« und statt Deutschland könnte ebenso – wie Vince Ebert im Gespräch erwähnt – Österreich stehen. Vince Ebert ist Diplom-Physiker und Kabarettist seit über 25 Jahren. In der ARD moderierte er jahrelang die Sendung „Wissen vor Acht“. Seine Bücher sind Bestseller und haben sich über eine Million Mal verkauft. Außerdem ist er einer der gefragtesten Vortragsredner Deutschlands. Das Buch von Vince Ebert erscheint am 14. August 2025, und ich wünsche an dieser Stelle natürlich viel Erfolg, denn dieses Buch ist es wert, gelesen zu werden! Weiters möchte ich erwähnen, dass zwischen der Aufnahme unseres Gesprächs und der Veröffentlichung bekannt wurde, dass Vince Ebert mit der Hayek-Medaille 2025 ausgezeichnet wird. – Herzliche Gratulation dazu! Diese Episode kreist um die Themen seines neuen Buches, beschränkt sich aber nicht darauf. Ich stelle zunächst die Frage, ob das Buch nachdenklicher als die früheren ist – oder ärgerlicher – oder ist es etwa eher Fassungslosigkeit, die man herausliest? Werfen wir unsere westlichen Werte und Errungenschaften ohne Not aus dem Fenster? »Tagtäglich prasseln Meldungen auf uns ein, die immer absurder, bizarrer und bedrückender werden.« Warum bestätigen viele Menschen die Probleme und die Verrücktheit der Situation in Vier-Augen-Gesprächen, sind aber nicht bereit, dies im täglichen Leben auszudrücken und zu verändern? Gibt es wieder – wie früher in der DDR – eine private und eine öffentliche Meinung, die sich komplett von der privaten Meinung unterscheidet? Wie kann der Weckruf aussehen, um die Menschen, die den Großteil der Bevölkerung ausmachen, aus dieser Angststarre zu befreien? Wird der Sturm gar über uns hinwegziehen, wenn die Mehrheit der Menschen sich duckt und stillhält? Warum schweigen führende Manager, wenn offensichtlich verheerende Ideen in der Politik umgesetzt werden? »The fraud investigator Bill Black had coined the concept of a ‘criminogenic organisation’. It referred to an institution in which incentives and management systems were structurally designed to ensure that crimes would be committed.«, Dan Davies Müssen Mitarbeiter und Bürger zunehmend die Feigheit des opportunistischen Managements ausbaden? Gibt es nicht auch im Alltag immer weniger Mut, seine Ansicht auszudrücken und sich schlechten Ideen entgegenzustellen – vom Elternabend bis zum beruflichen Umfeld? Erleben wir einen solchen Tsunami an irren Ideen, dass die meisten Menschen davon überfordert sind? Gibt es eine Empörungserschöpfung? »Das nimmt uns Satirikern eigentlich den Job weg.« Kommen wir in ein neues Biedermeier? Werden die Narren, die häufig die Deutungshoheit zu haben scheinen, dadurch noch kecker? »Wenn die Vernünftigen den Diskurs verlassen, überlassen sie den Narren das Feld.« Die Krise, die wir erleben, scheint noch dazu im Kern hausgemacht und eben nicht von großen externen Problemen getrieben zu sein. Wie ist das zu erklären? Was sind die drei großen Baustellen, die wir nach wie vor ignorieren und die das Potenzial haben, unsere Nationen zu zerstören? 1. Bürokratie (»Wir müssen da jetzt eine Kommission gründen, für Bürokratieabbau«) 2. Energieversorgung (siehe auch frühere Episode mit Vince Ebert) 3. Migration (in beide Richtungen) Was war die Rolle der Merkel-Regierung ab ca. 2011? Hat sie die Schienen für die heutige tiefe Krise gelegt? Neben der politischen Dimension gibt es aber auch die Frage, wer überhaupt noch als Experte gelten darf? »Besonders die sogenannten Expertenrunden im Zuge der Diskussionen um Klima, Corona und Migration haben einen neuen Oberlehrertypus hervorgebracht. Dieser verkauft seine Weltanschauung als Wissenschaft, flankiert von latenter Aggressivität und einer kaum zu überbietenden Überheblichkeit, mit der alle diejenigen abserviert werden, die es wagen, zu widersprechen oder auch nur Nachfragen zu stellen.« Expertise wird gerade auch an Unis gesucht, aber was ist an den Unis los? Wie ist es zur starken Politisierung der Wissenschaft und der Uni-Landschaft gekommen? Ist das überhaupt ein neuer Trend? Sind Entscheidungen, etwa in Klima- oder Energiefragen, tatsächlich alternativlos, wie sie häufig dargestellt werden? »Klimaforschung ist natürlich objektiv, wenn sie korrekt betrieben wird, aber Klimapolitik ist eine gesellschaftliche Frage. Da muss eine Gesellschaft darüber diskutieren.« Wie ist das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik zu interpretieren? »Man weiß dann immer nie, ob die Politik sich die Wissenschafter raussucht, die eine passende Meinung vertreten, oder ob sich die Wissenschaftler politisiert und angepasst haben.« Darf man sich über die qualitativ fragwürdigen Ergebnisse wundern, wenn Anreizsysteme eingerichtet werden, die Opportunität fördern? Werden politisch erwünschte Erkenntnisse gefordert, so ist das für den Wissenschaftsbetrieb fatal. Gibt es jedoch Unterschiede zwischen Geistes- und Naturwissenschaften? Fahren Aktivisten eine »Bait and Switch«-Strategie – was ist darunter konkret zu verstehen? Wem haben wir die woken Ideen zu verdanken? Welche Rolle spielt der Postmodernismus und davor die Entwicklungen der Naturwissenschaft und die Versuche, die Erfolge der Naturwissenschaft in die Geisteswissenschaften zu übernehmen (etwa im Rahmen des Wiener Kreises)? »Das Schiff wird während der Fahrt laufend neu gebaut«, Otto Neurath Geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern nur noch um die (irrige) Idee, alles wäre eine Frage von Machtverhältnissen? Wenn alles eine Frage der Machtstruktur ist, dann habe ich kaum Verantwortung mehr, dann läuft mein Leben nicht rund, weil ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, sondern weil mich das Machtsystem unterdrückt und meine Genialität nicht erkennen will. Ist das eine Perpetuierung einer selbstverursachten Opferrolle? Eine bequeme Möglichkeit, die Verantwortungsübernahme zu vermeiden? In der Geschichte gab es Gegenbewegungen, etwa die Romantik – stecken wir in einer neuen Romantik fest? Alles Emotion, nichts real? Ist alles subjektiv und es gibt keine objektiven Wahrheiten – aber ist diese Behauptung nicht selbstwidersprüchlich? Wie weit ist der Weg von der Postmoderne zur völligen Beliebigkeit? »1986 hat Herbert Grönemeyer gesungen: Kinder an die Macht. Und immer öfter denke ich: Sein Wunsch hat sich erfüllt.« Die Umdefinition von Worten ist auch ein gängiges Machtmittel, wie Hayek schon 1945 festgestellt hat: »Freiheit ist keineswegs das einzige Wort, dessen Bedeutung ins Gegenteil verkehrt worden ist, damit es zum tauglichen Instrument der totalitären Propaganda wird. Wir haben schon gesehen, wie dasselbe mit den Wörtern Gerechtigkeit, Gesetz, Recht und Gleichheit geschieht. Diese Liste könnte so lange fortgesetzt werden, bis sie fast alle gebräuchlichen Ausdrücke der Moral und der Politik umfasst.« Werden uns Begriffe genommen oder durch stete Umdefinition wertlos gemacht, so werden uns auch Wege der Argumentation genommen. Ist es das, was wir gerade erleben? So provoziert beispielsweise Jette Nietzard mit »Eat the Rich«-Kappe und »All Cops are Bastards«-Pullover – während andere Vertreter der Partei regelmäßig vor der vermeintlichen Bedrohung der Demokratie durch Hass und Hetze warnen. Ist Hass und Hetze immer Hass und Hetze der anderen? Woher kommt diese Polarisierung in der Gesellschaft? »Wir sind ein evolutionäres Produkt. Wir sind rationale Wesen und wir sind auch Gefühlswesen. Wir sind gruppenzentriert, wir sind Individualisten. Wir pendeln immer zwischen dieser Herdenmentalität und diesem individualistischen Selbstentfaltungstrieb.« Gelingt es zu vielen Menschen, besonders auch Wissenschaftlern und »Experten«, sich dem Test ihrer Ideen an der Realität zu entziehen beziehungsweise den Folgen solcher Tests? Kurz gesagt: Immunisieren sie sich selbst gegen die Fehler, die andere machen, wenn sie den Theorien folgen? Was ist von der These zu halten, dass das Behaupten offensichtlich absurder Ideen eine Demonstration von großer Macht sein kann, die Menschen noch dazu demütigt? Wie steht es mit Rationalität und Glauben? Was macht eine Religion heute erfolgreich? Wie steht es eigentlich um den Rest der Welt – ist dort der Drang, sich selbst abzuschaffen, ebenso groß wie in Europa? »Die Welt wird natürlich besser – aber wir nehmen uns heraus.« Wie läuft hingegen der Diskurs in weiten Bereichen deutscher Eliten? »Hier zulande sprechen wir ganz liebevoll von Familienunternehmern – in anderen Ländern nennt man sie Oligarchen.«, Martyna Linartas Wieso kämpfen wir im Westen mit solcher Inbrunst gegen genau die Dinge, die uns erfolgreich gemacht, die unseren Wohlstand begründet haben und um die uns die Welt beneidet — oder beneidet hat? »Der große Vorteil der westlichen Kultur ist die Selbstreflexion, der Selbstzweifel. Nicht umsonst haben wir eine Erinnerungskultur. […] Da sind Dinge schlecht gelaufen, wir versuchen sie jetzt besser zu machen – und wir haben sie auch verbessert. In den letzten zwanzig Jahren ist diese Selbstkorrektur in Selbstverachtung und dieser Selbstzweifel in komplette Selbstzerstörung umgeschlagen. […] Das ist vielleicht das, was man Wohlstandsverwahrlosung nennt.« Wann kommt es zu Kipppunkten in Gesellschaften? »Diversität bedeutet, alle denken das Gleiche und sehen dabei unterschiedlich aus. Dabei sollte Diversität eigentlich eine Vielfalt in Meinungen und Ansichten bedeuten.« Menschen reagieren auf Anreize. Wie kann man diese in unserer Gesellschaft aber verändern? »You get what you reward for.«, Charlie Munger Wie hat sich die Rolle des Staates verändert – haben wir unsere Freiheit aufgegeben, um einen Nanny-State zu schaffen? Kann das überhaupt funktionieren – selbst wenn wir gewillt sind, unsere Freiheit aufzugeben? »Seit ich denken kann, überfrachten wir die Politik mit so hohen Erwartungen, dass sie nur scheitern kann.« Ist es wirklich die Politik, die scheitert, oder ist es zu einem systemischen Problem geworden? Wie kann uns ein Blick über den Tellerrand helfen? Brauchen wir mehr liberales oder libertäres Gedankengut in Europa? »Das Gegenteil von links und rechts ist liberal.« In der Biologie lehnt die Moderne zurecht einen »intelligenten Designer« ab, aber in der Wirtschaft soll das funktionieren? Passt das zusammen? Hat Marktwirtschaft nicht in Wahrheit eine emanzipierende Wirkung? Fürchtet man sich davor? Brodeln in der Gesellschaft so stark Spannungen, dass wir vor neuen Kipppunkten stehen? Können wir das Schiff noch vor dem Eisberg umsteuern? »Die Revolution hat schon immer ihre eigenen Kinder gefressen.« Referenzen Andere Episoden * Episode 130: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/130-populismus_hesse/] Populismus und (Ordo)liberalismus, ein Gespräch mit Nils Hesse * Episode 128: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/128-aufbruch_in_die_moderne/] Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet! * Episode 126: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/126-schwarz_gekleidet-bojanowski/] Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski * Episode 125: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/125-fortschritt/] Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen * Episode 118: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/118-john_ioannidis_science/] Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis * Episode 117: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/117-der_humpelnde_staat_christoph_kletzer/] Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer * Episode 113: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/113-liberty_in_our_lifetime_1/] Liberty in Our Lifetime 1: Conversations with Massimo Mazzone, Vera Kichanova and Tatiana Butanka * Episode 107: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/107-organising_complex_society_johan_norberg/] How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg * Episode 101: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/101-mq_macht_john_haas/] Live im MQ, Macht und Ohnmacht in der Wissensgesellschaft. Ein Gespräch mit John G. Haas. * Episode 96: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/096-komoedie_vince_ebert/] Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert * Episode 91: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/091-heidi_klum_universitaet/] Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer * Episode 84: [https://podcast.zukunft-denken.eu/e/084-epistemische_krise_jan_zimmermann/] (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann Vince Ebert * Webseite [https://www.vince-ebert.de] * LinkedIn [https://www.linkedin.com/in/vince-ebert-2b8b6b14a/] * Twitter / X [https://x.com/VinceEbert] * Wot se Fack, Deutschland? dtv (2025) [https://www.amazon.de/Durchblick-statt-Durchdrehen-Verstand-verloren/dp/3423264160] * Lichtblick statt Blackout. dtv (2022) [https://www.amazon.de/Vince-Ebert-ebook/dp/B09Y9JB9CN] * Hayek Medaille 2025 für Vince Ebert [https://hayek.de/hayek-tage/] Fachliche Referenzen * Dan Davies, The Unaccountability Machine, Why Big Systems Make Terrible Decisions - and How The World Lost its Mind, Profile Books (2024) * Wiener Kreis: In Our Time, Logical Positivism (2009) [https://www.bbc.co.uk/programmes/b00lbsj3] * Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, Routledge (1944) * Jette Nietzard provoziert, msn (2025) [https://www.msn.com/de-de/gesellschaft-kultur-und-geschichte/popkultur/jette-nietzard-provoziert-eat-the-rich-cap-und-acab-pulli/ar-AA1FqPPQ] * Grüne Kommunalpolitiker klagen über Hass und Drohungen, SZ (2025) [https://www.sueddeutsche.de/politik/thueringen-gruene-kommunalpolitiker-klagen-ueber-hass-und-drohungen-li.3290165] * Hassnachrichten: Habeck stellte 700 Anzeigen, ZDF (2024) [https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/robert-habeck-700-anzeigen-hass-hetze-internet-drohung-gruene-100.html] * Sabine Hossenfelder auf YouTube [https://www.youtube.com/@SabineHossenfelder] * Wie ungleich ist Deutschland?: „Wir sprechen von Familienunternehmern – woanders nennt man sie Oligarchen“, Martyna Linartas im Gespräch, Tagesspiegel Interview Juni 2025 [https://www.tagesspiegel.de/wissen/wie-ungleich-ist-deutschland-frau-linartas-wir-sprechen-von-familienunternehmern--woanders-nennt-man-sie-oligarchen-13638421.html] * Charlie Munger on Incentives [https://www.youtube.com/watch?v=hJYLJRr3hEY] * Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010) * James Burnham, The Managerial Revolution; What is Happening in the World, John Day Company (1941)

Más de 1 millón de oyentes

Podimo te va a encantar, y no estás solo/a

Valorado con 4,7 en la App Store

Empieza 7 días de prueba

$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.

Podcasts exclusivos

Sin anuncios

Podcast gratuitos

Audiolibros

20 horas / mes