Transformatorische Bildung

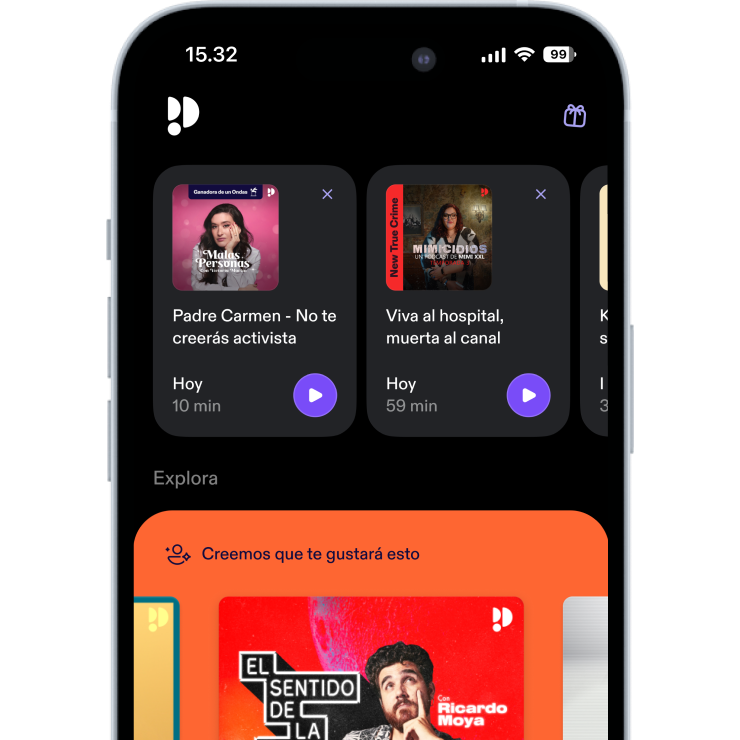

Podcast de Tim Schmidt

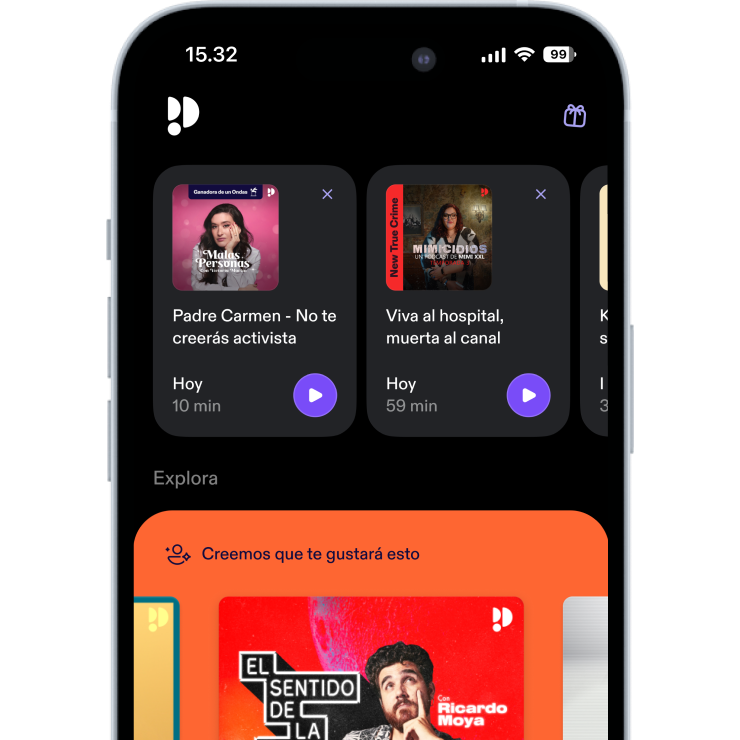

Disfruta 90 días gratis

9,99 € / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.

Más de 1 millón de oyentes

Podimo te va a encantar, y no sólo a ti

Valorado con 4,7 en la App Store

Acerca de Transformatorische Bildung

Anthropologische und transformatorische Bildungsforschung

Todos los episodios

170 episodiosRonja und ich unterhalten uns über ihre Bachelorarbeit, in der sie mit Hilfe der anthropologischen Bildungsforschung die Erzählung einer Person mit Tetraspatik analysiert. Dabei gehen wir nach den vier Analyseschritten der anthropologischen Bildungsforschung vor: 1. Transformatorische Bildung nach Kokemohr und Koller in der Analyse der sprachlichen Figuren 2. Die Trias von Emotion, Praxis und Theorie nach Zirfas, um die diachrone Ebene des Interviews beschreiben zu können 3. Die sieben anthropologischen Kategorien (Körper., Raum, Zeit, Soziales, Kultur, Subjekt und Grenzen), um das Interview in der synchronen Ebene zu analysieren zu können. 4. Die Frage nach der Performatitvität, um die Gesamtgestalt der Erzählung als Bildungsfiguration zu beschreiben. Zentral ist dabei die Theorie der Anrufung und Resignifizierung nach Butler, die sich über Materialisierung in allen anthropologischen Kategorien zeigt. Das Interview bündelt sich über die Besprechung der verschiedenen Räume (Schule, Berufsbildungswerk, Altenheim , teilstationäre WG) Mit dem Hund ist zudem eine wichtige Bildungsfigur angesprochen. (ZUSAMMENFASSUNG GPT). EINLEITUNG: BILDUNG UND BEHINDERUNG – DIE STIMME EINER BETROFFENEN In der Podcastfolge sprechen Ronja und Tim über Ronjas Bachelorarbeit, in der sie mithilfe der anthropologischen Bildungsforschung die narrative Erzählung einer Person mit Tetraspatik analysiert. Ausgangspunkt ist ein Interview, das Ronja mit einer jungen Frau geführt hat, deren Leben von einer frühkindlich erworbenen Mehrfachbehinderung geprägt ist. Die Erzählung der Interviewten wird dabei nicht nur als biografische Rückschau verstanden, sondern als performative Bildungsfigur, in der sich subjektive Transformation, soziale Räume und sprachliche Materialisierung miteinander verschränken. ---------------------------------------- 1. TRANSFORMATORISCHE BILDUNG UND DIE FIGUR DES WIDERSTANDS Im ersten Analyseschritt wird die sprachliche Gestaltung der Erzählung unter dem Gesichtspunkt transformatorischer Bildung nach Koller und Kokemohr betrachtet. Im Zentrum steht hierbei das Konzept des Widerstands. Die Erzählerin verwendet wiederholt Metaphern, Kontrastierungen und direkte Bewertungen, um den Spannungsbogen zwischen dem institutionellen Rahmen (z. B. Schule, Altenheim) und dem eigenen Selbstverhältnis herauszuarbeiten. In der Schule wird sie systematisch unterschätzt und durch Klassifizierungspraxen (z. B. “geistige Behinderung”) in ihrer Subjektwerdung behindert. Ihre sprachlichen Figuren sind dabei nicht bloß illustrative Mittel, sondern Träger eines symbolischen Protestes. Die performative Kraft der Sprache liegt insbesondere in der resignifizierenden Aneignung von Zuschreibungen, etwa wenn sie den Begriff „behindert“ aufgreift, um ihn mit biografischer Stärke zu konfrontieren. ---------------------------------------- 2. EMOTION – PRAXIS – THEORIE: DIE TRIAS DER BIOGRAFISCHEN DYNAMIK Die Analyse der Trias nach Zirfas zeigt, wie sich die emotionale, praktische und theoretische Ebene im Erzählverlauf diachron entfaltet. Emotionale Momente sind eng mit Situationen der Diskriminierung und des Empowerments verbunden – etwa das Gefühl der Enteignung im schulischen Raum versus das Gefühl von Gemeinschaft und Autonomie in späteren Kontexten wie der WG oder im Umgang mit ihrem Hund. Auf der Praxisebene wird besonders deutlich, wie sehr alltägliche Handlungen – etwa das Sprechen, das Wohnen, das Kommunizieren mit dem Hund – als Bildungspraktiken erscheinen. Theoretisch wird das Interview durch Reflexionen auf gesellschaftliche Zuschreibungsmechanismen und Teilhabe gerahmt. Die Erzählerin verknüpft individuelle Erfahrungen mit strukturellen Einsichten, etwa wenn sie den Begriff “Altersheim” problematisiert oder die Bedeutung von Selbstvertretung thematisiert. ---------------------------------------- 3. ANTHROPOLOGISCHE KATEGORIEN: KÖRPER, RAUM UND GRENZE ALS ZENTRALE FELDER In der synchronen Analyse treten vor allem drei anthropologische Kategorien hervor: Körper, Raum und Grenze. Der Körper ist nicht nur Träger einer Behinderung, sondern erscheint als umkämpfter Ort der Zuschreibung, des Begehrens nach Autonomie und der kommunikativen Handlung. Ihre Tetraspatik ist dabei nicht einfach ein Defizit, sondern Ausgangspunkt einer anderen Weltwahrnehmung und eines anderen Ausdrucks. Der Raum zeigt sich als zutiefst normativ strukturiert – von der Schule über das Berufsbildungswerk bis zur teilstationären Wohngruppe. Diese Räume markieren nicht nur Stationen, sondern sind Orte der Auseinandersetzung und des Wandels. Die Grenze erscheint schließlich sowohl körperlich als auch sozial, etwa in Form sprachlicher Barrieren, der Unsichtbarkeit in Gruppen oder der strukturellen Ausgrenzung. Zugleich zeigen sich Momente der Grenzüberschreitung – etwa durch das Durchsetzen des eigenen Wohnwunsches oder das Sprechen über Sexualität und Nähe. ---------------------------------------- 4. PERFORMATIVITÄT UND RESIGNIFIZIERUNG: DIE SPRACHE ALS BILDUNGSFIGUR Im vierten Analyseschritt steht die performative Dimension der Erzählung im Zentrum. Ausgehend von Judith Butlers Theorie der Anrufung und Resignifizierung wird deutlich, dass die Erzählerin nicht nur über ihr Leben berichtet, sondern es zugleich in Szene setzt. Ihre Sprache bringt ihre Subjektivität performativ hervor – nicht als gegebene Identität, sondern als fortwährende Aushandlung. Dies zeigt sich exemplarisch in der Art, wie sie Zuschreibungen aufnimmt, bearbeitet und in ein neues Bedeutungsfeld überführt. Besonders eindrucksvoll ist dies in ihrer Beziehung zu ihrem Hund: Der Hund wird zur Bildungsfigur, weil er als Resonanzpartner wirkt – nicht urteilend, sondern zugewandt. In dieser Beziehung werden neue Formen von Nähe, Kommunikation und Anerkennung erfahrbar, die im Kontrast zu institutionellen Kontexten stehen. Damit erscheint die Erzählung als ein Prozess der symbolischen Selbstermächtigung, in dem sich Bildungsprozesse nicht im klassischen Sinne von Wissensaneignung, sondern als Neugestaltung des Welt- und Selbstverhältnisses vollziehen. ---------------------------------------- SCHLUSSBEMERKUNG: ERZÄHLUNG ALS BILDUNG DER DIFFERENZ Die Podcastfolge macht eindrücklich deutlich, wie das narrativ-performative Interview nicht nur Inhalte transportiert, sondern Bildungsprozesse selbst sichtbar macht. Die Anwendung der anthropologischen Bildungsforschung ermöglicht es, biografische Transformationen im Spannungsfeld von Körper, Sprache und Gesellschaft analytisch zu erfassen – und damit Bildung als tiefgreifende Refiguration des Verhältnisses zur Welt zu begreifen.

Emma, Lena und ich unterhalten uns über eine Fluchterzählung (FR451) aus Syrien und die Wiedergeburt im neuen Land. Dabei beziehen wir uns auf die 1. Transformationstheorie nach Kokemohr und Koller 2. Das Konzept der Fremdheitserfahrung nach Waldenfels 3. die Trias von Emotion, Praxis und Theorie 4. die sieben anthropologischen Kategorien von Körper, Raum, Zeit, Soziale, Kultur, Subjekt und Grenzen 5. Und die Frage der Performativität, also wie das Interview gestaltet ist. Besonders interessant fand ich die Frage der Übergangsfiguren im Interview, die einen neuen Zugang zur Welt ermöglichen. Wir gehen zudem auf das Konzept der Natalität nach Hannah Arendt ein. „Auch an der Natalität sind alle Tätigkeiten gleicherweise orientiert, da sie immer auch die Aufgabe haben, für die Zukunft zu sorgen, bzw. dafür, daß das Leben und die Welt dem ständigen Zufluß vom Neuankönnlingen, die als Fremdlinge in sie hineingeboren werden, gewachsen auf ihn vorbereitet bleibt. (…) Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in der Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d.h. zu handlen.“ (Arendt 2023, S. 25) Arndt, Hannah (2023): Vita activa oder vom tätigen Leben. München: Piper 3. Aufl. (ZUSAMMENFASSUNG DER FOLGE VON GPT.) EINLEITUNG: STIMMEN DER FLUCHT In der 165. Folge des Podcasts „Transformatorische Bildung“ sprechen Tim, Emma und Lena über ein narratives Interview mit einer Frau, die unter dem Pseudonym „Nina“ geführt wird. Das Interview dokumentiert ihre Flucht aus Syrien im Jahr 2015 gemeinsam mit ihrem Sohn und thematisiert die anschließende Neuorientierung in Deutschland. Der Fokus des Gesprächs liegt auf Bildungsprozessen im Sinne einer Wiedergeburt im neuen Land, verstanden als Transformation des Welt- und Selbstverhältnisses unter widrigsten Bedingungen. Dabei werden zentrale theoretische Bezugspunkte eingebracht: die Transformationstheorie nach Kokemohr und Koller, Waldenfels’ Konzept der Fremdheitserfahrung, die anthropologische Trias von Emotion, Praxis und Theorie sowie die sieben anthropologischen Kategorien. Ergänzt wird das Gespräch durch Arendts Begriff der Natalität, verstanden als Möglichkeit des Neuanfangs durch Handeln. ---------------------------------------- TRANSFORMATION UND FREMDHEITSERFAHRUNG Die Fluchterzählung ist von Anfang an durchzogen von der Sorge um den Sohn, dessen Wohlergehen für Nina zentraler Beweggrund zur Flucht war. Damit wird bereits zu Beginn eine Figur der Natalität im Sinne Arendts sichtbar: die Sorge für die Zukunft der Nachkommenschaft, die als „Fremdlinge in die Welt hineingeboren“ werden. Auf theoretischer Ebene wird das Interview mit Kokemohrs Konzept der „subsumptionsresistenten Erfahrung“ verknüpft, also Erfahrungen, die nicht ohne Weiteres in bestehende Deutungsmuster eingeordnet werden können und daher eine Transformation des Selbstverhältnisses auslösen. Emma betont die Bedeutung der Fremdheitserfahrung im Sinne Waldenfels’: das passive Erleiden eines Widerfahrnisses, das nicht vollständig durch aktive Handlung kontrolliert werden kann. Diese Erfahrung des Ausgesetztseins und der existenziellen Erschütterung wird in der Flucht – insbesondere während der Bootsfahrt – paradigmatisch sichtbar. Die Erzählung der Interviewten ist geprägt von Wiederholungen wie „Ich habe immer Angst“, die als rhetorische Figur eine drängende, nicht versiegende Angst markieren. Lena beschreibt diese Sequenz als einen Punkt, an dem Sprache selbst an ihre Grenzen stößt, was sich in Parataxen, Satzabbrüchen und elliptischen Strukturen zeigt. ---------------------------------------- EMOTION – PRAXIS – THEORIE Die triadische Struktur der anthropologischen Bildungsforschung nach Zirfas wird exemplarisch entfaltet: Emotionen – insbesondere Angst – prägen die gesamte Erzählung. Sie transformieren sich jedoch im Verlauf zu Formen des Selbstvertrauens und der Selbstbehauptung. Nina entwickelt zunehmend ein neues Selbstbild: vom „Ich kann nicht“ zum „Ich bin Nina – alle kennen mich“. Diese Entwicklung wird als ein Moment positiver Selbstwirksamkeit gedeutet. Damit wird Bildung nicht nur als Leiden an der Welt, sondern auch als aktive Neuorientierung im Handeln sichtbar – eine Bewegung von Passivität zu Autonomie. ---------------------------------------- ANTHROPOLOGISCHE KATEGORIEN: SPRACHE, KÖRPER UND GRENZEN ETC. Im weiteren Verlauf wird das Interview entlang der sieben anthropologischen Kategorien gelesen. Besonders zentral ist der Körper, der während der Flucht extremen Bedingungen ausgesetzt ist („wir schlafen kaum, wir laufen immer“), sowie die Kategorie der Sprache: Nina beschreibt mehrfach, sie habe „keine Sprache“. Dieser Verlust verweist auf den anthropologischen Grundsatz, dass Bildung wesentlich in der Sprache geschieht – wie Humboldt es nannte: als „Bildungsorgan des Gedankens“. Der sprachliche Neuanfang in Deutschland wird so zu einem symbolischen Akt der Wiedergeburt, der zugleich mit einem Gefühl der Entfremdung verbunden ist. Auch das Gedächtnis, das Erzählen als erinnernde Praxis, wird thematisiert: Das Interview selbst ist ein Versuch, das Unaussprechliche sagbar zu machen – eine Grenzarbeit an der Grenze zwischen Erfahrbarkeit und Mitteilbarkeit. ---------------------------------------- GEBURT, WIEDERGEBURT UND NATALITÄT (AB 00:15) Die Vorstellung von Geburt als Möglichkeit des Neubeginns wird im Anschluss durch Arendts Konzept der Natalität vertieft. Im Kontext des Interviews erhält dieser Begriff eine doppelte Bedeutung: zum einen biografisch – Nina ist Mutter und ihre Handlung ist auf das Leben ihres Sohnes hin orientiert – zum anderen existenziell – sie selbst erfährt eine Wiedergeburt durch das Ankommen in Deutschland. Diese doppelte Natalität verweist auf das Vermögen, „einen neuen Anfang zu machen“, wie Arendt es formuliert. Besonders eindrucksvoll wird dies in der Entscheidungsszene, als Nina – nach einem Albtraum – sagt: „Ich kann nicht mehr, ich muss weg.“ Diese Sätze erscheinen formal als performative Hauptsätze und markieren einen Wendepunkt, in dem das Unsagbare in Handlung übergeht. ---------------------------------------- AMBIVALENZEN VON HEIMAT UND FREMDE (AB 00:26) Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Ambivalenz des Heimatbegriffs. Obwohl Nina vor dem Krieg floh und der Verlust existenziell war, spricht sie von Heimweh. In der Formulierung „Deutschland ist wie mein Heimatland, aber ich habe Heimweh“ wird ein Zustand des Dazwischen deutlich: eine prekäre Zugehörigkeit, die sich nicht eindeutig verorten lässt. Lena beschreibt dies als Identitätsdifferenz zwischen dem Gefühl von Halb-Syrisch und Halb-Deutsch. Diese Ambiguität ist nicht auflösbar, sondern konstitutiv für das neue Selbstverhältnis. ---------------------------------------- FAZIT: PERFORMATIVITÄT UND SPRACHGRENZEN (AB 00:34) Am Ende des Gesprächs wird die Performativität des Interviews reflektiert. Die Erzählung selbst ist bereits ein Bildungsakt – sie macht sichtbar, was sprachlich schwer zu fassen ist. Die Parataxen, Wiederholungen und affektiven Aufladungen markieren Grenzorte der Sprache, an denen die Gewalt des Erlebten durchscheint. Die Interviewten thematisieren die Unmöglichkeit, diese Erfahrungen vollständig zu teilen, aber auch den Versuch, sie dennoch zu vermitteln – ein paradoxales Sprechen des Unsagbaren. ---------------------------------------- Zusammenfassung: Die Podcastfolge zeichnet ein dichtes Bild einer biografischen Transformation, die unter existenziellen Bedingungen stattfindet. Die Fluchterfahrung wird dabei nicht nur als politische oder soziale Herausforderung verstanden, sondern als Bildungsprozess im tiefen Sinne: als Umgestaltung des Welt- und Selbstverhältnisses, in dem Angst, Sprachverlust, Körpererfahrung, Erinnerung, Heimatlosigkeit und Neuanfang miteinander verschränkt sind. Die Kombination aus theoretischer Tiefenschärfe und narrativer Empathie verleiht der Folge eine besondere Dichte – sie macht deutlich, wie Bildung auch an den Rändern des Sagbaren beginnt.

Im Gespräch mit Annika unterhalten wir uns über das Interview mit Elias* (FR450). Zentral ist eine Makroglossie [https://de.wikipedia.org/wiki/Makroglossie], eine Vergrößerung seiner Zunge, die zu verschiedenen Erfahrungen mit Ausgrenzung führt. Zunächst besprechen wir die vier Bausteine der anthropologischen Bildungsforschung. 1. Transformatorische Bildung nach Kokemohr und Koller. 2. Trias von Emotion, Praxis und Theorie nach Zirfas. 3. Die sieben anthropologischen Kategorien (Körper, Soziales, Raum, Zeit, Kultur, Subjekt und Grenzen). 4. Die Frage nach Performativität und Normativität. Der Bezugstheorie ist das Modell der Anrufung und Resignifizierung nach Butler. Zusammenfassung GPT. 00:00–00:03: VORSTELLUNG UND THEMATISCHE EINLEITUNG In dieser Folge des Podcasts „Transformatorische Bildung“ spricht Tim mit der Studentin Annika über ein Interview mit Elias*, einem jungen Mann mit Makroglossie. Die Episode beginnt mit einem kurzen persönlichen Einstieg, in dem Annika von ihrem Studium berichtet – sie studiert Grundschullehramt in Köln, hat aber zuvor bereits ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Die Gesprächspartner*innen leiten dann über zur zentralen Fragestellung der Folge: Wie kann die biografische Erzählung von Elias, der mit einer stark vergrößerten Zunge lebt, im Rahmen der anthropologischen Bildungsforschung interpretiert werden? ---------------------------------------- 00:03–00:09: DIE VIER BAUSTEINE DER ANTHROPOLOGISCHEN BILDUNGSFORSCHUNG Tim führt in die vier konzeptionellen Bausteine der Analyse ein: (1) die Theorie der transformatorischen Bildung nach Kokemohr und Koller, (2) die Trias von Emotion, Praxis und Theorie nach Zirfas, (3) die sieben anthropologischen Kategorien (Körper, Soziales, Raum, Zeit, Kultur, Subjekt und Grenzen), sowie (4) die Frage nach der Performativität und Normativität der Erzählung. Diese Struktur bildet das methodologische Rückgrat der Interviewanalyse. ---------------------------------------- 00:09–00:13: TRANSFORMATORISCHE BILDUNG UND RHETORISCHE FIGUREN Annika erläutert, wie sie den Begriff der Bildung im transformatorischen Sinne verstanden hat: als tiefgreifende Veränderung grundlegender Welt- und Selbstverhältnisse, erkennbar in sprachlich-rhetorischen Figuren wie Metaphern, Vergleichen und wiederkehrenden Motiven. Diese Figuren erlauben eine Analyse der symbolischen Selbstverortung im Weltbezug. Das Interview mit Elias wird dabei als Zeugnis eines solchen Bildungsprozesses verstanden. ---------------------------------------- 00:13–00:18: TRIAS VON EMOTION, PRAXIS UND THEORIE Anschließend wird die Trias (Emotion, Praxis, Theorie) als Strukturierungshilfe erläutert. Annika hebt hervor, dass Elias’ Erzählung nicht in einer linearen Logik dieser drei Phasen verläuft, sondern dass Emotion und Praxis eng verwoben sind. Seine Theorie, also die Bedeutung, die er seinem Lebensweg retrospektiv zuschreibt, lässt sich dennoch rekonstruieren: ein affirmativer Umgang mit erlittenem Schmerz, Krankheit und sozialer Ausgrenzung. ---------------------------------------- 00:18–00:25: ANTHROPOLOGISCHE KATEGORIEN UND IHRE HEURISTISCHE FUNKTION Die sieben anthropologischen Kategorien geben laut Annika Orientierung, um das Interview auf wiederkehrende Dimensionen menschlicher Existenz hin zu analysieren. Besonders die Kategorien „Körper“ und „Grenzen“ sind in Elias’ Fall zentral: Sein Körper wird permanent markiert, bewertet und als „abweichend“ klassifiziert. Auch kulturelle und soziale Kontexte werden sichtbar – etwa die schulische Institution als Raum normativer Ordnung. ---------------------------------------- 00:25–00:34: BIOGRAFISCHE KERNERINNERUNG ALS SZENE DER ANRUFUNG Ein zentrales Element des Gesprächs ist die sogenannte „Anrufung“, wie sie bei Judith Butler beschrieben wird. Elias erinnert sich an eine Szene im Kindesalter: Ein älterer Mann streckt ihm auf der Straße die Zunge heraus – eine symbolische Geste der Demütigung, die Elias tief geprägt hat. Diese Szene wird als performative Anrufung gedeutet, durch die Elias als „anders“ oder „abweichend“ adressiert wird – ein Akt, der seine Subjektivierung innerhalb gesellschaftlicher Normen beeinflusst. ---------------------------------------- 00:34–00:43: SCHULE ALS ORT DER NORMALISIERUNG UND WIDERSTAND Eine weitere Szene betrifft ein Gespräch mit einer Schulleiterin, die Elias aufgrund seiner äußeren Erscheinung den Besuch einer Förderschule nahelegt. Die Mutter widersetzt sich dieser Anrufung und verteidigt die Normalität ihres Sohnes. Diese Szene wird als Beispiel einer Resignifizierung gedeutet: Eine normativ ausgrenzende Anrufung wird nicht einfach angenommen, sondern aktiv umgewendet. Elias und seine Mutter beanspruchen eine andere Lesart seiner Subjektivität – jenseits der Pathologisierung. ---------------------------------------- 00:43–00:49: VULNERABILITÄT UND PREKARITÄT NACH BUTLER UND DEDERICH Im Anschluss werden Butlers Begriffe der Verletzlichkeit und Prekarität mit Markus Dederichs Konzept der körperbezogenen Vulnerabilität verknüpft. Elias’ Körper wird von außen als „abweichend“ markiert – dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen im sozialen Raum. Die Szene mit der Zungengeste fungiert dabei als emblematische Chiffre für diese gesellschaftliche Herstellung von Prekarität und Exklusion. ---------------------------------------- 00:49–ENDE: PERFORMATIVITÄT UND DIE TRANSFORMATIVE KRAFT DER ERZÄHLUNG Gegen Ende reflektieren Tim und Annika über die performative Dimension des Interviews selbst. Elias formuliert seine Geschichte nicht als Opfernarrativ, sondern betont am Ende seine Dankbarkeit und seinen Stolz. Dies lässt sich als eine Form von aktiver Resignifizierung begreifen: Die Narrative wirkt nicht nur retrospektiv erklärend, sondern auch prospektiv identitätsbildend. Die performative Kraft der Erzählung besteht gerade darin, neue Handlungsspielräume im Diskurs zu eröffnen.

Dean und ich unterhalten uns über die „Erfahrungen einer Mutter im Kontext der Diagnose frühkindlicher Autismus“, die sie im narrativen Interview (FR436) erzählt. Wie gehen zunächst auf die Vorgehensweise der anthropologischen Bildungsforschung ein. Diese besteht aus den vier Schritten. 1. Transformation nach Kokemohr und Koller 2. Die Trias von Emotion, Praxis und Theorie nach Zirfas 3. Die sieben anthropologischen Kategorien: Körper, Soziales, Raum, Zeit, Subjekt, Kultur und Grenzen nach Wulf und Zirfas 4. Die Performativität und Normativität der biographischen Erzählung. Wir besprechen das Interview mit der Theorie des Fremden von Waldenfels. Zusammenfassung der Folge mit GPT In der Podcast-Folge 163 diskutieren Dean und der Moderator anhand des narrativen Interviews FR436 die biographische Erfahrung einer Mutter („Maria“) im Kontext der Diagnose frühkindlicher Autismus bei ihrem Sohn („Timo“). Die Reflexion erfolgt im Rahmen der anthropologischen Bildungsforschung und integriert zentrale theoretische Bezugspunkte: die Theorie der transformatorischen Bildung (Kokemohr/Koller), die Trias aus Emotion, Praxis und Theorie (Zirfas), die sieben anthropologischen Kategorien (Körper, Soziales, Raum, Zeit, Subjekt, Kultur, Grenzen) sowie den Begriff der Performativität und Normativität der biografischen Erzählung. Ergänzend wird die Theorie des Fremden von Bernhard Waldenfels zur Analyse herangezogen. Das Gespräch beginnt mit einer methodischen Einordnung der anthropologischen Bildungsforschung. Transformation wird dabei als eine Umgestaltung des Welt- und Selbstverhältnisses verstanden, die in krisenhaften Situationen erfolgt und sich sprachlich unter anderem durch rhetorische Figuren ausdrückt. Im Zentrum des Interviews steht eine tiefgreifende Fremdheitserfahrung: Die Mutter, die bereits ein älteres Kind hat, erlebt den jüngeren Sohn als „anders“, als nicht einfügbar in ihre bisherigen pädagogischen und normativen Vorstellungen von Entwicklung. Diese Andersartigkeit manifestiert sich früh: Timo zeigt Rückzugstendenzen, sprachliche Stagnation und eine hohe Lärmempfindlichkeit. Die Diagnose „frühkindlicher Autismus“ markiert in dieser Hinsicht nicht nur eine medizinische Kategorie, sondern auch eine symbolische Schwelle – eine sprachliche Form, das Fremde überhaupt erst zu benennen. Das Interview zeichnet die Transformation der Mutter nach: von einer Phase der emotionalen Erschütterung, Trauer und Angst hin zu einem aktiven, lernenden und suchenden Subjekt, das sich Wissen aneignet, Netzwerke erschließt und Handlungsräume eröffnet. Die Praxis steht hierbei im Mittelpunkt. Die Mutter organisiert Fördermaßnahmen, sucht geeignete Schulformen, koordiniert Unterstützungsstrukturen (u.a. durch einen langfristig konstanten Integrationshelfer) und verhandelt gesellschaftliche Teilhabe für ihren Sohn. Dabei wird deutlich, dass Bildung hier nicht primär durch Reflexion im engeren Sinne erfolgt, sondern durch das tätige und fürsorgliche Eingreifen in konkrete Lebensverhältnisse – eine performative Praxis, die zugleich emotionale und kognitive Verarbeitungsprozesse trägt. In der Reflexion über das Interview wird deutlich, dass die Fremdheit nicht verschwindet, sondern bleibt – wie es Waldenfels beschreibt – als ein „Antwortverlangen“ des Anderen, das nie vollständig eingelöst werden kann. Auch nach vielen Jahren bleibt bei der Mutter eine grundlegende Ungewissheit über die Zukunft ihres Sohnes bestehen. Doch im Verlauf des Interviews zeigt sich eine Verschiebung der Perspektive: Die Fremdheit wird nicht mehr ausschließlich als Bedrohung, sondern auch als Teil einer existenziellen Aufgabe angenommen. In einem bemerkenswerten Schlussabschnitt deutet die Mutter ihr Handeln theologisch-existenziell um: Vielleicht sei es ihre Aufgabe, diesem Kind zur Seite zu stehen – eine Haltung, die sowohl Haltungskraft als auch Annahme des Nichtverstehbaren ausdrückt. Die Analyse des Interviews macht sichtbar, wie sich Bildungsprozesse im Alltag von Eltern vollziehen – nicht als idealtypische Fortschrittsgeschichten, sondern als komplexe, oft widersprüchliche Bewegungen zwischen Verunsicherung, Widerstand, Sinnsuche und Engagement. Die anthropologischen Kategorien bieten dabei ein heuristisches Raster, um die Erfahrungen der Mutter als leiblich (Körper), sozial eingebunden (Soziales), räumlich und institutionell verortet (Raum, Kultur), subjektiv transformierend (Subjekt) und normativ verhandelt (Grenzen) zu beschreiben. Die Folge ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie sich durch die Perspektive der anthropologischen Bildungsforschung Bildungsprozesse rekonstruieren lassen, die nicht in klassischen Bildungskontexten stattfinden, sondern im biographischen Umgang mit Krise, Sorge und dem Anderen als Fremden.

Melani und ich unterhalten uns über ein Interview (FR434) mit einem Profi-Eishockeyspieler, dessen Lebenstraum zerplatzt und der sich ein neues Welt- und Selbstverhältnis aufbauen muss. Dabei beziehen wir uns auf den Soziologen Hartmunt Rosa und den Literaturwissenschafter und Philosophen Rüdiger Safranski. Also Literatur ist besonders relevant: Rosa, Hartmut (2005) Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Rosa, Hartmut, (2006 ) Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung: Frankfurt am Main: Suhrkamp Safranki, Rüdiger (2017): Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen. Fischer Verlag Schmidt, Tim/Krebs, Moritz/Rader, Timur/Schamel, Liesa/Schulz, Birgit/Zirfas, Jörg (2025): Katastrophenbildung. Entwurf einer anthropologischen Bildungsforschung (i.E.) Zentrales Zitat: F: Also ja, also mit mir wurden noch zwei andere aussortiert [mh] und die erste Zeit war es vom Kopf her hart, aber beziehungsweise es war generell auch ein bisschen schwierig, weil ich auf einmal so viel Zeit hatte und ich gar nicht wusste, was ich mit dieser Zeit anfangen soll, (.) weil ich halt, wie gerade eben erwähnt, immer sehr kurze Zeitfenster am Tag hatte, um irgendwelche Sachen zu machen. [mh] Auf die eine Art und Weise war‘s schön mal nichts zu haben und keine Ahnung, mal den ganzen Tag Netflix zu gucken oder sonst was oder einfach mal zu chillen, (.) aber auf der anderen Seite, war es auch irgendwann langweilig, ich brauchte diese Routine wieder oder hatte wieder Lust auf diese Routine und dieses jeden Tag (.) zu ackern. /lacht/ [mh] Joa, aber es gibt immer zwei Seiten von der Medaille, weil auf der einen Seite, hatten wir teilweise im Sommer sechs bis acht Wochen Training, also das auch teilweise zwei Mal am Tag und das war halt schon hart, also da hattest du nicht mehr den Sommer. Wir hatten im Sommer- wir hatten das ganze Jahr über Training außer einen Monat und in diesem einen Monat konnten wir in den Urlaub fahren. (.) Urlaub war zum Beispiel auch eine schwierige Sache, weil wir halt immer verpflichtet waren am Training teilzunehmen und an den Spielen teilzunehmen und unser Urlaub halt so geplant werden musste, dass es in diesem einem Monat [mh] vonstatten geht. Dementsprechend hattest du auch keinen wirklichen Sommer, weil im Sommer wurde halt außerhalb des Eises trainiert. (.) Mit Laufen und Krafttraining, das war immer das Schlimmste und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht mehr machen muss, /lacht/ weil das war immer eine Quälerei. (.) Und das dann halt teilweise sechs bis acht Mal die Woche, das war dann schon hart. [mh] Genau, das ist zum Beispiel die eine Sache, die ich nicht vermisse, aber letztendlich wie gesagt, [mh] vor allen Dingen nach der Zeit, (.) kurz nach der Zeit nach dem in aussortiert wurde, (.) war es halt schon irgendwie schwierig einen Alltag zu finden, weil man halt so viel Zeit hatte und ichdamit gar nicht klar kam und gefühlt nichts gemacht habe und die Tage nicht rum gingen, weil wie gesagt kein Alltag da war. (FR434, Z. 123-147) ZUSAMMENFASSUNG DER PODCAST-FOLGE 162 Die 162. Folge des Podcasts Transformatorische Bildung beschäftigt sich mit der biografischen Erschütterung eines jungen Eishockeyspielers, dessen Lebenstraum, Profi zu werden, an der Schwelle zur Professionalisierung zerbricht. Im Mittelpunkt der Reflexion stehen Fragen nach Zeit, Veränderung und Bildung – analysiert im Licht der anthropologischen Bildungsforschung, insbesondere anhand der anthropologischen Kategorien, der Trias Emotion–Praxis–Theorie sowie dem Konzept der Performativität. ---------------------------------------- 1. ZEIT ALS BILDUNGSHERAUSFORDERUNG Wie ein roter Faden durchzieht das Thema Zeit die gesamte Episode. Es wird unterschieden zwischen: * Beschleunigter Weltzeit (nach Hartmut Rosa): Die Jugend des Sportlers ist strukturiert durch ein straffes Regiment von Schule, Training und Schlaf – ohne Eigenzeit, ohne Pausen, ohne Aneignung der Welt. * Eigenzeit (nach Safranski): Der Bruch eröffnet erstmals Zeiträume ohne Struktur, zunächst desorientierend, dann zunehmend produktiv. * Narrative Zeit (nach Ricoeur): Die Erzählung selbst wird zum Medium, das objektive und subjektive Zeitdimensionen vermittelt. ---------------------------------------- 2. BILDUNG DURCH KRISE: EMOTION, PRAXIS, THEORIE Der Bildungsprozess verläuft entlang einer biografischen Erschütterung und kann durch die Trias Emotion – Praxis – Theorie beschrieben werden: * Emotion: Begeisterung für den Sport – Schock des Ausschlusses – Enttäuschung – Neugier – Freude am Neuen. * Praxis: Disziplin im Training – Kontrollverlust – Neuanfang mit Alltagspraktiken (Freundschaften, Freizeitgestaltung, Reflexion). * Theorie/Reflexion: Retrospektive Einordnung der Sportzeit als Ressource – Aneignung von Disziplin, Selbstkenntnis, Akzeptanz. ---------------------------------------- 3. ANTHROPOLOGISCHE KATEGORIEN IM INTERVIEW Die Moderator:innen greifen systematisch die sieben anthropologischen Kategorien auf, die für die Analyse biografischer Transformationen leitend sind: A) KÖRPER Der Körper des jungen Mannes ist Ort von Disziplin und Überforderung. Die körperliche Belastung im Training, besonders im Sommer, wird rückblickend als „Quälerei“ beschrieben. Erst nach dem Bruch tritt ein neues Verhältnis zum Körper ein: Ruhe, Entspannung, Regeneration werden möglich. B) SOZIALES Der Verein fungiert als „Familie“, die soziale Identität stiftet. Nach dem Ausschluss wird diese soziale Ordnung obsolet. In der Krise gewinnt der Interviewte neue soziale Beziehungen – Freunde, Partys, Gespräche – und öffnet sich für neue soziale Resonanzräume. C) RAUM Der biografische Raum ist zunächst eingeengt: Schule – Sporthalle – Bett. Erst nach dem Scheitern öffnet sich der Raum: neue Orte werden erkundet, Freizeit wird als räumliche Möglichkeit neu erfahren. D) ZEIT Die zentrale Kategorie: Der junge Mann erfährt eine Transformation vom Leben in der Weltzeit zur Gestaltung von Eigenzeit. Die Leere nach dem Karriereende wird zur Schwelle eines neuen Zeitbewusstseins. E) KULTUR Die Kultur des Leistungssports prägt das frühe Selbstbild: Erfolg, Disziplin, Effizienz. Nach dem Bruch entsteht ein kultureller Wandel: Es wird möglich, Genuss, Muße und Kontemplation in das Leben zu integrieren. F) SUBJEKT Der Interviewte wird vom Sportler-Subjekt – diszipliniert, funktional, zielgerichtet – zu einem reflektierenden, freien, emotional offenen Subjekt, das seine Geschichte erzählt, sich selbst als Akteur erkennt und Verantwortung übernimmt. G) GRENZEN Zentrale Grenzerfahrung ist das Ausscheiden aus dem Kader – eine biografische „Grenze“, die zur Neuverhandlung des Selbst führt. Weitere Grenzen zeigen sich in körperlicher Erschöpfung, sozialer Isolation und dem Verlust von Orientierung, die durch neue Übergänge (Freundschaft, Reflexion) überschritten werden. ---------------------------------------- 4. PERFORMATIVITÄT: ZEIT VERKÖRPERN, BILDUNG ERZÄHLEN Im Schlussteil wird ein neuer Aspekt zentral: die performative Dimension des Interviews. Es wird deutlich, dass Bildung nicht nur durch Inhalt geschieht, sondern durch die Art der Erzählung selbst. Die Sprecher:innen reflektieren, dass Resonanz – im Sinne Rosas – nicht nur thematisiert, sondern im Gespräch selbst performativ hergestellt wird. Zentrale Aspekte performativer Bildung in diesem Kontext: * Erzählung als Transformation: Der Interviewte vollzieht im Sprechen eine Form der Selbstbildung, indem er sich seine Geschichte rückblickend aneignet. * Zeitlichkeit als Form: Die zeitlichen Verschiebungen – Stillstand, Dehnung, Verdichtung – werden nicht nur beschrieben, sondern verkörpert. * Affekt und Sprache: In der Art der Rede (Metaphern, Betonung, Zögern) manifestieren sich nicht nur Gedanken, sondern Haltungen und Weltverhältnisse. * Resonanz im Gespräch: Die Resonanz zwischen Interviewten und Zuhörenden, zwischen Sprecher:in und Moderator:in, zwischen Text und Theorie – sie geschieht zwischen den Akteur:innen, nicht in ihnen. Das Gespräch selbst wird zum Bildungsakt. ---------------------------------------- 5. FAZIT: ZEIT ALS BILDUNGSFIGUR Die Folge illustriert exemplarisch, wie Zeit zur zentralen Bildungsfigur wird: Zeit als Mangel, Zeit als Überfluss, Zeit als Aneignung. Die biografische Transformation des jungen Mannes ist nicht linear, sondern rhythmisch: geprägt von Brüchen, Umwegen und Resonanzmomenten.

Valorado con 4,7 en la App Store

Disfruta 90 días gratis

9,99 € / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.

Podcasts exclusivos

Sin anuncios

Podcast gratuitos

Audiolibros

100 horas / mes