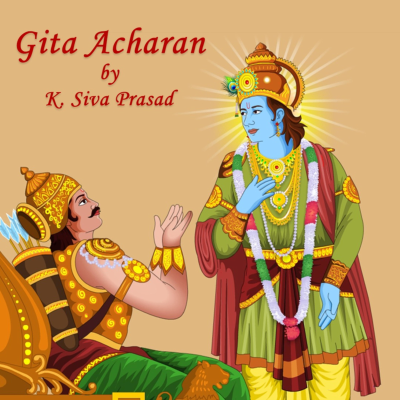

Gita Acharan

Englisch

Kostenlos bei Podimo

Kostenlos hören bei Podimo

Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen

- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen

- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo

- Keine Zahlung nötig

Mehr Gita Acharan

Bhagavad Gita is a conversation between Lord Krishna and Warrior Arjun. The Gita is Lord's guidance to humanity to be joyful and attain moksha (salvation) which is the ultimate freedom from all the polarities of the physical world. He shows many paths which can be adopted based on one's nature and conditioning. This podcast is an attempt to interpret the Gita using the context of present times. Siva Prasad is an Indian Administrative Service (IAS) officer. This podcast is the result of understanding the Gita by observing self and lives of people for more than 25 years, being in public life.

Alle Folgen

653 Folgen211. जीवन की रूपरेखा

सृष्टि को परमात्मा की लीला या दिव्य नाटक कहा जाता है और यहाँ गंभीरता से लेने जैसा कुछ भी नहीं है। इस दिव्य नाटक में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। श्रीकृष्ण इन नियमों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, "इस भौतिक संसार की जीवात्माएँ मेरी शाश्वत आत्मा का केवल एक अणु अंश मात्र हैं और पाँच इंद्रियों और मन को आकर्षित करती हैं, जो प्रकृति का एक हिस्सा हैं (15.7)। श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, गंध की ग्राहिका इंद्रियों तथा मन को अधिष्ठान बनाकर यह जीवात्मा इंद्रिय विषयों का भोग करता है" (15.9)। श्रीकृष्ण ने पहले प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा था। गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं (13.20)। प्रकृति कारण और प्रभाव के लिए जिम्मेदार है; पुरुष सुख और दुःख के द्वंद्वों का अनुभव करने के लिए जिम्मेदार है (13.21)। साथ मिलकर ये श्लोक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले, परमात्मा का एक अंश प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है जिसे हम आत्मा कहते हैं और इस अर्थ में, हम उससे कभी अलग नहीं होते। बस, इंद्रिय जगत का अनुभव करते हुए हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। दूसरा, इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि आत्मा इंद्रियों को क्यों आकर्षित करती है और सुख-दुःख के चक्कर में क्यों पड़ जाती है। इसलिए यह बस एक लीला है और यही जीवन है। हमारी सामान्य समझ यह है कि इन्द्रियाँ बहुत शक्तिशाली होती हैं और हमें उन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। हालाँकि, श्रीकृष्ण एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जब वे कहते हैं कि ये इन्द्रियाँ सबसे पहले आत्मा द्वारा प्रकाशित होती हैं। एक बार जब वे अपनी इंद्रियों के विषयों से मिलती हैं, तो वे सुख और दुःख के द्वंद्वों का निर्माण करने के लिए बाध्य हो जाती हैं (2.14)। लक्ष्य इस आसक्ति को समाप्त करना और इंद्रियों का स्वामी बननाहै ताकि उनका उपयोग किसी अन्य उपकरण की तरह किया जा सके।

210. उनके धाम की कुंजियाँ

श्रीकृष्ण कहते हैं, "वे जो अभिमान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति की बुराइयों पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जिनकी कामनाएँ पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं और सुख-दुःख के द्वन्द्वों से परे हैं, ऐसे मान और मोह रहित ज्ञानीजन मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं" (15.5)।मूलतः, ये उनके धाम में पहुँचने के गुण हैं और यदि एक बार हम इनकोप्राप्त कर लेते हैं, तो हम उनके धाम में होते हैं। एक और संकेत यह है कि उनका धाम कहीं बाहर नहीं है, बल्कि अंदर ही है, जिसे खोजा जाना बाकी है। श्रीकृष्ण ने उन गुणों का वर्णन किया है जो हमें उनके धाम की यात्रा में मार्गदर्शक मील के पत्थरों के रूप में सहायता कर सकते हैं। मैत्रीपूर्ण और दयालु होना; ममत्व रहित और निर्-अहंकार; किसी भी प्राणी से द्वेष न रखना; सुख-दुःख में समभाव रखना (सम-सुख-दुःख) और क्षमाशील होना (क्षमाशील); सदैव संतुष्ट और व्याकुलता से मुक्त रहना; ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त रहना; सभी कार्यों में अपेक्षाओं और स्वार्थ से मुक्त रहना (12.13 से 12.16); विनम्र और क्षमाशील होना; इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य; वांछनीय और अवांछनीय परिस्थितियों के प्रति अनासक्ति और शाश्वत समभाव (13.8-13.12) इनमें सम्मिलित हैं । श्रीकृष्ण आगे कहते हैं, "न तो सूर्य, न ही चंद्रमा, और न ही अग्नि मेरे उस परम धाम को प्रकाशित कर सकते हैं, जहाँ जाने के बाद, कोई कभी वापस नहीं आता" (15.6)। किसी न किसी रूप में, हम सभी उनके धाम के मार्ग पर हैं क्योंकि हम सभी उस आनंद, तृप्ति और मुक्ति की खोज में हैं। हमारी सामान्य मान्यता यह है कि उनके आशीर्वाद से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और संपत्ति, सफलता, नाम और प्रसिद्धि के माध्यम से आनंद को अधिकतम कर सकते हैं। हालाँकि, प्रत्येक सुख के बाद दुःख अवश्य आता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच निरंतर झूलना पड़ता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि द्वंद्वों से मुक्ति उनके धाम की पहचान है। उनके धाम तक पहुँचना कुछ और नहीं बल्किइच्छाओं का त्याग और सुख-दुःख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठना है, जो आनंदमय जीवन है।

209. अनासक्ति की कुल्हाड़ी

श्रीकृष्ण ने जीवन के उल्टे वृक्ष की बात की, जहाँ मनुष्य नीचे की ओर लटकती कर्म रूपी जड़ों से बंधा हुआ है। श्रीकृष्ण हमें तुरंत इस बन्धन से मुक्त होने के लिए 'अनासक्ति की कुल्हाड़ी' का प्रयोग करने की सलाह देते हैं (15.3)। अनासक्ति भगवद्गीता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। श्रीकृष्ण ने कईअवसरों पर इस शिक्षा का उल्लेख किया है। मोटे तौर पर, हम लोगों, वस्तुओं, भावनाओं, विचारों और विश्वासों से आसक्त होते हैं। हमारी कई मान्यताएँ अवैज्ञानिक मिथकों, तर्कहीन मान्यताओं या अपुष्ट सूचनाओं पर आधारित होती हैं। एक अच्छा शिक्षार्थी बनने के लिए श्रीकृष्ण के द्वारा बताए गए 'प्रश्न पूछने' के गुण को विकसित करके, व्यक्ति उनसे अनासक्ति प्राप्त कर सकता है (4.34)। जबकि हमें अनासक्ति के बारे में बताया जाता है, हम विरक्ति यायहाँ तक कि घृणा की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए श्रीकृष्ण ने हमेंस्पष्ट रूप से घृणा त्यागने के लिए कहा है। हमें आसक्ति से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि यह लंबे समय से हमारे द्वारा पोषित की गई है और यह हमारा एक हिस्सा बन जाती है। इसका मूल संदेश यह है कि आसक्ति को त्यागना है, लेकिन वस्तुओं और संबंधों को तोड़ना नहीं है। वास्तव में, इसका अर्थ है किसी भी परिस्थिति में आसक्ति के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ करना। श्रीकृष्ण कहते हैं, "इस अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष का वास्तविक स्वरूप, इसका आदि, इसका अंत और इसकी निरंतरता के रूप - इनमें से कुछ भी सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। अनासक्ति की प्रबल कुल्हाड़ी से इसे काटकर इस वृक्ष के मूल को खोजना चाहिए, जो कि परमेश्वर हैं, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्माण्ड की गतिविधियाँ प्रवाहित हुई थीं। उनकी शरण में आने पर, मनुष्य इससंसार में पुनः नहीं लौटेगा" (15.3 और 15.4)। एक बार जब कोई अनासक्ति की कुल्हाड़ी से लैस हो जाता है, तो वृक्ष के मूल अर्थात् परमात्मा की खोज शुरू हो जाती है।

208. जीवन का उल्टा वृक्ष

भगवद्गीता के पंद्रहवें अध्याय को 'पुरुषोत्तम योग' कहा जाता है। श्रीकृष्ण इस अध्याय का प्रारम्भ उल्टे जीवन वृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं, "ज्ञानी लोग एक शाश्वत अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की चर्चा करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएँ नीचे की ओर होती हैं, और जिसके पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है (15.1)। तीनों गुणों से पोषित, इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं; इसकी कोमल कोपलें इंद्रिय विषय हैं; इसकी जड़ें नीचे की ओर फैली हुई हैं, जो मनुष्यों को कर्म से बाँधती हैं" (15.2)। सबसे पहले, जो लोग इस वृक्ष को जानते हैं, उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। एक संभावित व्याख्या यह है कि वेदों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्हें पढ़ने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब इस जीवन-वृक्ष को अस्तित्वगत स्तर पर समझ लिया जाता है, तो वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरे, अश्वत्थ का अर्थ है ‘वह जो कल भी एक सा नहीं रहता।’ लेकिन वृक्षको शाश्वत बताया गया है। यह कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, जैसे प्रकाश का तरंग–कण द्वैत (wave–particle duality) का विरोधाभास। मूलतः, वृक्ष शाश्वत और परिवर्तन दोनों का मिश्रण है। आगे के श्लोकों में और स्पष्टता आएगी। अंततः, यह रूपक हमें अपने आस-पास की दुनिया के बारे में अपनीसोच को बदलने में मदद करेगा। हमारे विचार में प्रगति का अर्थ है शक्ति और प्रसिद्धि के मामले में कुछ उच्चतर प्राप्त करना; अधिक संपत्ति प्राप्त करना।हम आध्यात्मिक प्रगति के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। यह रूपक इंगित करता है कि उच्च आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है जड़ों की ओर लौटना। यह त्यागने के बारे में है न कि प्राप्त करने के बारे में; यह हमारे जीवन के दौरान बने तंत्रिका प्रतिरूपों को तोड़ने जैसा है; यह एक नमक की गुड़िया की तरह है जो समुद्र के साथ एक होने के लिए खुद को विलीन कर रही है। मूलतः, हमें उस धूल को हटाना है जो हमने लंबे समय से जमा की है।

207. एकनिष्ठ भक्ति

भगवद्गीता के चौदहवें अध्याय को ‘गुण त्रय विभाग योग’ कहा जाता है, जिसमे गुणों और गुणातीत की व्याख्या की गई है। श्रीकृष्ण इस अध्याय का समापन गुणों से परे जाने का उपाय बताते हुए करते हैं और कहते हैं, "जो लोग अनन्य (अव्यभिचारेण) भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म (गुणातीत) के स्तर पर पहुँच जाते हैं (14.26), क्योंकि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंदस्वरूप है” (14.27)। श्रीकृष्ण 'व्यभिचारेण' शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अनेक इच्छाएँ। 'अव्यभिचारेण भक्ति' एकनिष्ठ भक्ति है। इसी संदर्भ में, श्रीकृष्ण ने इसे इंगित करने के लिए 'अवेश्य' का प्रयोग किया (12.2)। मूलतः, यह अनेक मनों से परे होकर ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति है जो हमें गुणातीत बना देगा। सबसे पहले, गुणातीत यह समझकर कर्तापन का भाव त्याग देता है कि किसी भी कर्म का कोई कर्ता नहीं है और सभी कर्म विभिन्न गुणों के परस्पर प्रक्रिया का परिणाम हैं। दूसरे, उसे यह बोध हो जाता है कि दूसरे भी अपने द्वारा किए गए किसी भी कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। परिणामस्वरूप, वह सम्मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि दोनों ही गुणों की परस्पर क्रिया है, जिसका परिणाम शत्रुता का त्याग है। अंततः, उसे यह बोध होता है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण सुखद और अप्रिय परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सक्षम हैं। अतः, वह अब ऐसीपरिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार, वह प्रशंसा और आलोचना से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि ये गुणों के कारणहोते हैं। गुणातीत की यह अवस्था आनंद की अवस्था है और यही हम सभी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।