"Neukölln-Komplex" - Das Update aus dem Untersuchungsausschuss

Podcast von Vasili Franco

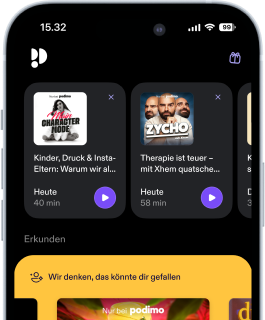

Nimm diesen Podcast mit

Mehr als 1 Million Hörer*innen

Du wirst Podimo lieben und damit bist du nicht allein

Mit 4,7 Sternen im App Store bewertet

Alle Folgen

46 FolgenIn Folge 47 geht’s um den Umgang mit Disziplinarverfahren und den Blick über die Landesgrenze nach Brandenburg. Zwei Zeugen stehen im Fokus: eine Sachbearbeiterin aus der Disziplinarstelle bei der Berliner Polizeipräsidentin und der Leiter der Ermittlungsgruppe „Stein“ aus Brandenburg. Was passiert eigentlich, wenn gegen Polizisten wegen rassistischer Vorfälle ermittelt wird? Wie läuft ein Disziplinarverfahren ab – und wer entscheidet am Ende über Konsequenzen? Die Zeugin erklärt die Abläufe, spricht über Zuständigkeiten und die träge Bürokratie zwischen Justiz und Verwaltung. Warum werden manche Verfahren eingestellt – und wann eigentlich nochmal neu aufgerollt? Beim zweiten Zeugen geht’s zurück zu den rechtsextremen Anschlagsserien auf Flüchtlingsheime in Berlin und Brandenburg von 2012. Die Ermittlungsgruppe „Stein“ hatte wegen der möglichen Gründung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, konnte aber letztlich kein Strafverfahren aufnehmen. Wir sprechen mit dem Einsatzleiter über die Gründe. Die nächste Sitzung findet am 20. Juni statt. Dann geht’s wieder um Disziplinarverfahren bei der Berliner Polizei um die politische Verantwortung – mit dem ehemaligen Innensenator Frank Henkel und der Leiterin der Disziplinarstelle. Wer saß eigentlich neben dem Polizisten Andreas W.?

Das 46. Update aus dem Berliner Untersuchungsausschuss dokumentiert eine umfangreiche Sitzung: Fünf Zeugen und Zeuginnen werden gehört – darunter Ermittler, Justizpersonal und einen Beamten, der selbst verurteilt wurde. Im Mittelpunkt steht der Fall des Polizeibeamten Stefan K., der im Dienst auf dem Neuköllner Abschnitt gegen Rechtsextremismus arbeitete und später wegen eines gemeinschaftlichen Angriffs auf einen geflüchteten Afghanen verurteilt wurde. In der Sitzung äußert er sich erstmals selbst zu den Vorwürfen. Der Fall sorgte für Aufsehen, auch weil das Opfer später abgeschoben wurde. Darüber hinaus ging es erneut um die rechtsextreme Chatgruppe „Eierköppe“ innerhalb der Polizei. Ein Beamter schildert die internen Ermittlungen, Hausdurchsuchungen und angebliche disziplinarrechtlichen Konsequenzen gegen beteiligte Kollegen und Kolleginnen. Strafrechtliche Ermittlungen wurden am Ende alle eingestellt – unter anderem wegen der Einstufung des Chats als „nicht öffentlich“. Weitere Aussagen stammen gab es u.a. von der zuständigen Staatsanwältin für die Chatgruppen sowie einer Justizbediensteten. Letztere protokollierte eine frühere Vernehmung, in der einem Staatsanwalt eine politische Nähe zur AfD unterstellt wurde – sie konnte sich aber an entscheidende Details nicht erinnern. Der Ausschuss steuert damit auf das Ende der Beweisaufnahme zu. Die Sitzung zeigte erneut, wie vielschichtig und komplex die Aufarbeitung rechtsextremer Strukturen in Berliner Sicherheitsbehörden ist – und wo sie an Grenzen stößt.

In der 45. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 4. April stand vor allem die Vernehmung einer Kriminalbeamtin aus dem LKA im Mittelpunkt, die über Jahre hinweg mit dem Neukölln-Komplex befasst war. Vor allem interessierten uns ihre Schilderungen zur EG Südost, die einige Brandstiftungsdelikte untersuchte. Ansonsten bestätigte die Vernehmung den Eindruck der Polizeiarbeit, die zwar schon früh einen Seriencharakter vermutete und ihn dann mehr und mehr in gestärkten Ermittlungsstrukuturen versuchte aufzuklären. Die beiden weiteren Befragungen fanden nicht-öffentlich statt. Befragt wurden eine Vorauswerterin von G10-Maßnahmen des Verfassungsschutzes und ein Beamter der Vertrauenspersonen-Führung im Landeskriminalamt. Auch hier deckten sich die Befragungen größtenteils mit den bisher gewonnen Erkenntnissen. Weiter geht es am 16. Mai - dann gleich mit fünf Zeuginnen, größtenteils im Zusammenhang mit Straf- und Disziplinarverfahren bei der Polizei. Es geht um Sachverhalte zum Polizisten Stefan K. und die Chatgruppe „Eierköpfe“, in der Beamtinnen verfassungswidrige Inhalte geteilt haben. Außerdem nehmen wir nochmal die Vorwürfe gegen den Oberstaatsanwalt F. genauer ins Visier.

In dieser Folge berichten wir von der 44. Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 21. März. Wir haben mittlerweile den dritten großen Komplex mit der Befragung der Staatsanwaltschaften abgeschlossen. Zuerst wurde Dirk Feuerberg befragt, heute CDU-Staatssekretär, früher stellvertretender Generalstaatsanwalt und damals verantwortlich für den Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Feuerberg spielte eine zentrale Rolle bei der Übernahme des Neukölln-Komplexes durch die Generalstaatsanwaltschaft 2020. Dass es durch die dortigen Ermittlungen zur Anklage und letztlich zur Verurteilung kommen konnte, sei vor allem der umfassenden Bündelung der Verfahren zu verdanken – ein klarer Kontrast zur früheren Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft, wo viele Fälle zersplittert bearbeitet oder eingestellt wurden. Zweite Zeugin war die LKA Beamtin K., die in zwei unterschiedlichen Funktionen mit dem Neukölln-Komplex befasst war. 2015 leitete sie die EG Südost, eine erste Ermittlungsgruppe zu rechtsextremen Brandstiftungen in Neukölln und Treptow-Köpenick. Ein echter Mehrwert dieser Struktur war rückblickend kaum erkennbar – Ergebnisse blieben aus. Später übernahm K. die Leitung der BAO Fokus, also jener Sonderstruktur, die den Komplex ab 2017 polizeilich bearbeitete. In den kommenden Sitzungen werden noch einzelne Zeuginnen und Zeugen zu spezifischen Themen befragt.

In diesem Update berichten wir von der 43. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 7. März. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers schilderte ihre Rolle im Neukölln-Komplex, zeigte eine proaktive Fehlerkultur und bedauerte trotz der Verurteilung von zwei Haupttatverdächtigen den Vertrauensverlust durch Betroffene aufgrund der jahrelang ausbleibenden Ermittlungserfolge. Sie rechtfertigte die Übernahme der Verfahren durch die Generalstaatsanwaltschaft im Jahr 2020 und führte aus, dass es darum ging, die Erkenntnisse aus der Serie wie ein Mosaik zusammenzuführen. Die Berliner Datenschutzbeauftragte und ihre für die Polizei zuständige Abteilungsleiterin berichteten über große Schwierigkeiten bei der Aufklärung von vermuteten unrechtmäßigen Datenabfragen. Verdachtsmomente konnten zwar nicht konkret bestätigt, aber auch nicht ausgeräumt werden – auch, weil Auskünfte verzögert oder verweigert wurden. In der nächsten Sitzung folgen Befragungen des früheren Abteilungsleiters der Generalstaatanwaltschaft, der mittlerweile Justizstaatssekretär ist und der ehemaligen Leitung der EG Südost und der BAO Fokus in ihren Schlusszügen.